「どぶろくが健康に良いと聞くけど、具体的な効果や飲み方がわからない…」そんな疑問をお持ちではありませんか?どぶろくは発酵食品として腸内環境を整える効果が期待される一方で、適切な摂取方法や注意点を知らないと、逆効果になることもあります。この記事では、どぶろくの健康効果、適量の目安、飲む際の注意点を初心者にもわかりやすく解説します。正しい知識を身につけて、どぶろくを健康的に楽しみましょう。

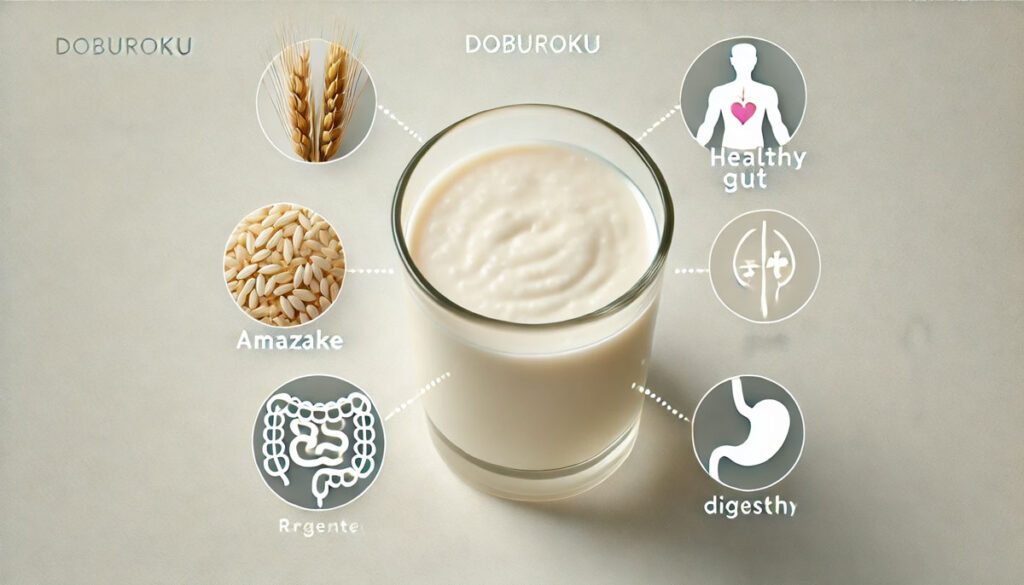

1. どぶろくとは? ~発酵食品としての魅力~

どぶろくは、日本の伝統的な発酵飲料の一つで、未濾過の状態で提供される白濁したお酒です。どぶろくは、その独特な製造方法と成分によって、他の日本酒とは異なる健康効果や風味を持っています。本章では、どぶろくの基本的な成分と製造プロセス、そして他の日本酒との違いについて詳しく説明します。

どぶろくの基本知識:成分と製造プロセス

どぶろくは、基本的に米、米麹、水、酵母を原料として作られます。発酵の過程で米のデンプンが糖に分解され、さらにその糖が酵母によってアルコールに変わることで、アルコール飲料が完成します。この過程は、他の日本酒と同様に行われますが、どぶろくの特徴的な点は、その最終工程において濾過を行わないことです。

一般的な日本酒は、発酵後に固形物を取り除くために濾過されますが、どぶろくはそのままの状態で提供されるため、白く濁った見た目が特徴です。米粒や麹、酵母が液体に残ることで、どぶろくには自然な甘みと豊富な栄養素が含まれています。このため、どぶろくは発酵食品としての健康効果が注目されています。

発酵によって生まれる酵素やアミノ酸、ビタミンB群は、体内での代謝や消化を助ける働きがあり、特に腸内環境を整える効果が期待されます。麹菌や酵母は、腸内の善玉菌を増やす役割を果たし、消化を促進するだけでなく、免疫力の向上にも寄与するとされています。

どぶろくと他の日本酒の違い

どぶろくと一般的な日本酒の大きな違いは、その濁りと製造方法にあります。前述の通り、どぶろくは発酵過程で濾過されずに出荷されるため、固形物が多く含まれています。これにより、テクスチャーや風味が他の日本酒よりも豊かで、しっかりとした米の味わいが感じられるのが特徴です。

一方、一般的な日本酒は透明で、口当たりも軽やかです。濾過によって酵母や麹菌が除去されているため、より滑らかな味わいを楽しむことができます。しかし、どぶろくには、酵母や麹由来の微量栄養素が残っており、特に発酵食品としての栄養価が高いことが魅力です。発酵食品は腸内フローラに良い影響を与えるとされており、近年では「腸活」に役立つ食品としても注目されています。

どぶろくの主成分である「麹」と「酵母」の役割

どぶろくの製造に欠かせないのが、麹と酵母です。まず、麹は米を発酵させるためのカビ(麹菌)で、米のデンプンを糖に分解する酵素を生み出します。この糖がアルコールに変わるための基礎となるわけです。また、麹はビタミンB群やアミノ酸も生成し、これが腸内環境を整える一助となります。ビタミンB群はエネルギー代謝を促進し、体内の免疫機能を高める作用があるため、麹を多く含むどぶろくは健康に良い影響を与えるとされています。

次に、酵母の役割についてです。酵母は、発酵過程において糖をアルコールに変える微生物で、どぶろくのアルコール度数や風味に大きな影響を与えます。酵母が発酵する過程で生じる二酸化炭素によって、どぶろくには軽い炭酸が感じられることもあります。また、酵母には食物繊維やβ-グルカンといった成分が含まれており、これらも腸内環境を整える働きを持っています。

このように、どぶろくは製造過程において多くの発酵成分をそのまま残すため、他の日本酒と比べても栄養価が高く、特に腸内環境を整える効果が期待されます。日常的に取り入れることで、腸内フローラを改善し、全身の健康をサポートする力を持つ魅力的な発酵食品です。ただし、アルコール飲料であるため、適度な摂取を心がけることが大切です。

2. どぶろくの健康効果 ~発酵食品としての強み~

どぶろくは、日本の伝統的なお酒でありながら、発酵食品としても注目される健康効果を持っています。発酵過程において生成される成分が、腸内環境を整える働きをするため、腸内フローラを改善し、消化機能の向上や免疫力の向上が期待されます。本章では、どぶろくが腸内環境にどのような役割を果たすのか、そしてその具体的なメカニズムについて説明します。

腸内環境を整える発酵食品:どぶろくの役割

発酵食品は、腸内環境を整えることで健康をサポートする重要な食品です。特に腸内フローラ、つまり腸内に生息する細菌群のバランスが、体全体の健康に深く関与しています。どぶろくは、発酵過程で生まれる多様な微生物や栄養素を含んでおり、腸内フローラのバランスを改善する効果が期待されています。

どぶろくの製造に使われる米麹や酵母は、腸内で善玉菌の増殖を助ける役割を果たします。特に麹は、消化を助ける酵素を含んでおり、腸内の食物の分解を促進します。これにより、腸内の有害な物質が速やかに排出され、腸内の健康が保たれるのです。また、どぶろくには発酵の過程で生成されたビタミンB群やアミノ酸が豊富に含まれており、これらの成分も腸内細菌のエサとなり、腸内環境を整える効果を高めます。

善玉菌を増やすどぶろくの効果

腸内環境を健康に保つためには、善玉菌が優勢な状態を維持することが重要です。善玉菌は消化を助け、体内の免疫機能を強化する働きを持つため、これが不足すると便秘や下痢、さらには免疫力の低下を引き起こすことがあります。どぶろくに含まれる発酵成分は、善玉菌の増殖をサポートし、腸内の有害菌を抑制する効果が期待できます。

どぶろくに含まれる麹菌は、腸内で善玉菌のエサとなるオリゴ糖を生成します。オリゴ糖は、特にビフィズス菌などの善玉菌の増殖を助けるため、腸内フローラのバランスが向上します。また、発酵過程で作られる乳酸も、腸内のpHを酸性に保つことで、有害な悪玉菌の繁殖を抑える働きがあります。こうした発酵食品ならではの効果により、どぶろくを適度に摂取することが腸内の善玉菌の増加に繋がり、便秘解消や消化促進といった健康効果が期待できるのです。

酵素と食物繊維が腸内に与える影響

どぶろくには、酵母や麹菌によって生成された酵素や食物繊維が豊富に含まれています。これらの成分は、腸内環境の改善において非常に重要な役割を果たします。

まず、酵素は消化を助ける働きを持ちます。どぶろくに含まれる消化酵素は、特に炭水化物やタンパク質の分解を促進します。通常、腸内で行われる食物の分解には膨大なエネルギーが必要ですが、酵素が補助的に働くことで、消化の効率が向上し、腸内に負担がかかりにくくなります。これにより、消化不良や腸内ガスの発生を防ぐ効果も期待されます。

さらに、どぶろくに含まれる食物繊維は、腸内で水分を吸収して膨らむ性質があり、腸のぜん動運動を促進します。これにより便通が良くなり、便秘の解消に役立ちます。特に、どぶろくには未精製の米や麹の成分が多く残っているため、通常の日本酒よりも食物繊維が多く含まれています。この食物繊維は腸内の老廃物を吸着し、速やかに体外へ排出する働きを持つため、腸内のデトックス効果も期待できます。

どぶろくは、腸内環境を整える発酵食品として優れた健康効果を持っています。善玉菌の増加をサポートし、酵素や食物繊維が腸内の機能を助けることで、消化の改善や便秘の解消、免疫力の向上が期待できます。特に、現代の食生活で不足しがちな発酵食品を手軽に摂取できる点で、どぶろくは日常的な腸活に有用な食品と言えるでしょう。ただし、アルコール飲料であるため、適量を守りつつ、健康的なライフスタイルに取り入れることが大切です。

3. どぶろくで腸内フローラを改善 ~腸活に最適な理由~

腸内フローラ(腸内細菌叢)のバランスを保つことは、消化機能の改善や免疫力の向上、さらには精神的な健康にも大きく影響を与えます。そのため、腸活(腸内環境を整えるための活動)は現代の健康管理において非常に注目されています。どぶろくは発酵食品であり、腸内フローラを改善するための栄養素や酵素が豊富に含まれており、日常的な腸活に最適な食品の一つです。ここでは、どぶろくに含まれる腸内フローラに有効な成分について詳しく解説します。

腸内フローラを整えるために注目すべきどぶろくの成分

どぶろくには、発酵過程で生まれるさまざまな成分が含まれています。特に注目すべき成分として、麹由来の酵素、ビタミンB群、ミネラルがあります。これらの成分が腸内フローラに対してどのように作用するかが、どぶろくが腸活に適している理由です。

まず、どぶろくに含まれる麹菌は、米を発酵させるために使用されるカビの一種で、発酵の過程で多様な酵素を生成します。これらの酵素が腸内で食物を分解するのを助け、消化をサポートします。また、発酵食品特有の乳酸菌も、腸内の善玉菌を増やし、腸内環境を改善する効果があります。

さらに、発酵によって生成されるビタミンB群とミネラルは、体全体の代謝をサポートするだけでなく、腸内の健康を維持するためにも重要です。これらの栄養素は、腸内フローラを活性化させ、腸内のバランスを整える役割を果たします。

麹由来の酵素が消化を助けるメカニズム

どぶろくに含まれる麹由来の酵素は、消化の改善に大きな役割を果たします。酵素は、食物を細かく分解し、体が栄養素を吸収しやすくするために必要不可欠です。特にどぶろくに含まれる酵素は、デンプンを糖に変えるアミラーゼ、タンパク質を分解するプロテアーゼなど、消化に関わる重要な働きをするものが多くあります。

腸内でこれらの酵素が働くことで、消化がスムーズに進行し、腸内に溜まりやすい未消化の食べ物が減少します。未消化物が減ることで、腸内の悪玉菌の増殖を防ぎ、腸内フローラのバランスが改善されます。どぶろくに含まれる酵素は、特に消化機能が低下している人や、消化不良を起こしやすい人にとって効果的です。

また、麹由来の酵素は腸内のデトックス作用も持っています。食物が腸内に長く留まると、有害な物質が生成されやすくなり、便秘や腸内ガスの原因となります。酵素の働きで消化が促進されると、有害な物質の蓄積を防ぎ、腸内環境がクリーンに保たれるのです。

ビタミンB群とミネラルが腸の健康をサポート

どぶろくには、発酵過程で生成されるビタミンB群が豊富に含まれています。ビタミンB群は、エネルギー代謝を助けるだけでなく、腸の粘膜を保護し、腸内細胞の修復をサポートする働きを持っています。特にビタミンB1、B2、B6は、腸内での栄養吸収を助けるため、腸内フローラの健康維持に重要です。

腸内環境が悪化すると、腸の粘膜が弱くなり、便秘や下痢といった症状を引き起こすことがあります。ビタミンB群は、腸の粘膜を強化し、腸のバリア機能を高めることで、こうした症状を防ぐ役割を果たします。また、腸内の免疫機能を高める働きもあるため、ビタミンB群の豊富などぶろくを摂取することで、体全体の免疫力が向上します。

さらに、どぶろくにはミネラルも多く含まれており、これらの成分が腸の健康をサポートします。特にカルシウムやマグネシウムは、腸の蠕動運動を促進し、便通をスムーズにする効果があります。これらのミネラルが不足すると、便秘や腸の働きの低下を引き起こしやすくなりますが、どぶろくを適度に摂取することで、これらの栄養素を補うことができます。

どぶろくは、発酵によって生成されるさまざまな栄養素や酵素を含み、腸内フローラを整えるための強力なサポート食品です。麹由来の酵素が消化を助け、ビタミンB群やミネラルが腸内の健康を維持することで、腸活に最適な食品として注目されています。どぶろくを日常的に取り入れることで、腸内環境の改善と全身の健康向上が期待できるでしょう。ただし、アルコール飲料であるため、適量を守りつつ摂取することが大切です。

4. どぶろくを飲む際の注意点 ~健康効果を得るために知っておくべきこと~

どぶろくは、発酵食品として腸内環境を整える効果が期待される一方で、アルコール飲料であるため、適量を守ることが重要です。過剰な摂取は、逆に健康に悪影響を及ぼす可能性があります。どぶろくを健康的に楽しむために、適量摂取の重要性や飲みすぎによるリスクについて理解しておきましょう。

どぶろくの適量摂取:飲みすぎは逆効果?

どぶろくは、健康効果を得るための栄養素を豊富に含んでいますが、その一方でアルコール飲料でもあるため、摂取量をコントロールすることが不可欠です。どぶろくの発酵過程ではアルコールが生成されるため、アルコール度数が10~20%ほどと、一般的な日本酒と同じかそれ以上になることもあります。これは決して低い度数ではなく、適量を超えると肝臓に負担をかけることになります。

適量の目安としては、通常の成人であれば1日に100ml~200mlほどが適切とされています。この範囲内であれば、どぶろくに含まれる発酵成分や栄養素を十分に摂取しつつ、アルコールによる負担を最小限に抑えることができます。しかし、体質や健康状態によって適量は異なるため、自分に合った量を見極めることが重要です。

過度にどぶろくを摂取すると、以下のようなリスクが考えられます。

- 肝臓への負担:アルコールは肝臓で代謝されますが、飲みすぎると代謝が追いつかず、肝機能が低下する可能性があります。

- 腸内バランスの悪化:アルコールの過剰摂取は、腸内環境に悪影響を与え、腸内フローラのバランスを崩すことがあります。適量であれば腸内の善玉菌が活性化されますが、過剰なアルコールは悪玉菌の増殖を助長することがあります。

アルコール度数の高さとその影響

どぶろくは、先に述べた通りアルコール度数が高めのお酒です。そのため、飲む量に気を付けなければ、アルコールに起因する健康リスクが高まります。アルコールが体内に入ると、脳や神経系に影響を与え、一時的な気分の高揚やリラックス効果をもたらすことがありますが、同時に判断力の低下や記憶障害などの副作用も引き起こします。

特に、空腹時にどぶろくを飲むと、アルコールの吸収が早まり、急激に酔いが回りやすくなります。適量を守って飲んでいるつもりでも、食事を伴わない摂取はアルコールの影響を強く感じやすいため、どぶろくを楽しむ際は、食事と一緒に摂るのが良いでしょう。特に炭水化物や脂質を含む食事は、アルコールの吸収を緩やかにし、酔いにくくする効果があります。

また、どぶろくには酵母や麹が含まれており、発酵によって生成される栄養素も豊富です。しかし、アルコールの摂取量が多すぎると、それらの栄養素の健康効果が相殺され、かえって体に負担をかけることになります。適度な量を楽しむことで、発酵食品としての恩恵を最大限に受けることができます。

どぶろくが合わない場合のリスクと対策

どぶろくがすべての人に適しているわけではなく、体質や健康状態によっては、どぶろくの摂取がリスクになる場合もあります。特に、アルコールに敏感な体質の人や、消化器系が弱い人は注意が必要です。

例えば、アルコール分解酵素が少ない人は、少量のアルコールでも頭痛や吐き気、顔の赤みなどの不快な症状が現れます。このような場合は、無理にどぶろくを飲むのではなく、発酵食品としての効果を他の食品で補う方法を考えることが大切です。ヨーグルトや味噌、漬物など、アルコールを含まない発酵食品で腸内環境を整えることも十分に可能です。

また、アルコールが原因で胃腸が荒れる場合、どぶろくの摂取は避けるべきです。アルコールは胃粘膜を刺激し、胃痛や消化不良を引き起こすことがあります。このような場合は、一度摂取を中止し、体調が回復するまで待つことが重要です。

最後に、どぶろくを保存する際は、発酵が進みすぎないよう冷蔵保存が推奨されます。特に自家製のどぶろくは、発酵が進むことでアルコール度数が上昇したり、風味が変わることがあるため、保存方法にも注意が必要です。

どぶろくは、腸内環境を整える健康効果が期待できる発酵食品でありながら、アルコール飲料でもあるため、その摂取量には注意が必要です。適量を守って楽しむことで、健康効果を最大限に引き出すことができます。飲みすぎによる肝臓や腸内環境への負担を避け、健康的にどぶろくを取り入れていきましょう。また、体質に合わない場合は他の発酵食品で代替し、無理なく腸活を続けることが大切です。

5. どぶろくの楽しみ方 ~健康的な飲み方のポイント~

どぶろくは、発酵食品として健康効果が期待できるだけでなく、その風味も独特で、食事と一緒に楽しむのに最適です。どぶろくを飲む際には、適量を守りつつ、食事との相性やペアリングに工夫を凝らすことで、さらに美味しく、健康的に楽しむことができます。本章では、どぶろくを食事に合わせるコツや、どぶろくを日々の食生活に取り入れる具体的な方法について紹介します。

どぶろくを食事に合わせるコツ

どぶろくは、米を原料にした濁り酒で、一般的な日本酒よりも濃厚で、少し甘みのある味わいが特徴です。そのため、さまざまな料理との相性を考える際には、どぶろくの甘さや濃厚さを活かし、味のバランスを取ることがポイントとなります。

まず、どぶろくは発酵食品であるため、同じく発酵食品である味噌や醤油を使った料理との相性が抜群です。例えば、味噌ベースの鍋料理や煮物は、どぶろくの甘さが料理の旨味を引き立てます。また、醤油を使った焼き魚や照り焼きチキンなども、どぶろくの濃厚な味わいと調和し、深みのある味を楽しむことができます。

さらに、乳製品を使った料理とも良く合います。どぶろくのほのかな甘みと、クリーミーなチーズやヨーグルトを使った料理は、意外にも相性が良いです。特にチーズを使ったピザやグラタンは、どぶろくのアルコールの風味とチーズの濃厚さが調和し、食事全体をよりリッチに感じさせます。

発酵食品を活かしたレシピやペアリング

どぶろくをより楽しむためには、発酵食品同士のペアリングや、どぶろくを使ったレシピを取り入れることがおすすめです。発酵食品は、腸内環境を整える効果が期待できるため、どぶろくと他の発酵食品を組み合わせることで、健康的かつ美味しい食体験を提供してくれます。

例えば、ぬか漬けやキムチなどの漬物類は、どぶろくのさっぱりとした口当たりと相性が抜群です。これらの漬物は、どぶろくのアルコール分によって発酵の酸味がやわらぎ、よりマイルドな味わいになります。また、漬物のシャキシャキとした食感が、どぶろくの滑らかな口当たりを引き立て、食事全体のバランスが整います。

どぶろくを活かした簡単なレシピとしては、どぶろくを使った「どぶろくマリネ」があります。どぶろくに酢、オリーブオイル、塩を加えてマリネ液を作り、魚や野菜を漬け込むと、発酵食品ならではの深みのある風味を楽しむことができます。また、どぶろくをそのままデザートソースとして、ヨーグルトやフルーツにかけても美味しくいただけます。

日々の食生活にどぶろくを取り入れる方法

どぶろくは、特別な日だけでなく、日々の食生活にも簡単に取り入れることができます。まず、どぶろくを飲むタイミングとしては、夕食時が最適です。発酵食品としての効果を最大限に活かすためには、食事と一緒に少量ずつ飲むことで、腸内の消化酵素を助け、消化を促進する効果が期待できます。

また、毎日の食事にどぶろくを取り入れるには、飲むだけでなく、料理に利用するのも良い方法です。例えば、煮物やソースにどぶろくを少量加えることで、発酵によるまろやかな風味と深い旨味を料理にプラスすることができます。特に、どぶろくの甘みが肉や魚の煮込み料理に合うため、和食やフレンチなど、ジャンルを問わずさまざまな料理に活用できます。

また、どぶろくをデザートに使うのもおすすめです。どぶろくゼリーや、どぶろくを使ったケーキは、発酵の自然な甘みがデザートにぴったり。アルコールを飛ばして作ることもできるため、アルコールが苦手な人やお子様にも楽しんでもらえるでしょう。

どぶろくは、適量を守って楽しむことで、健康効果を十分に得られる発酵食品です。食事と合わせて楽しむ際には、発酵食品同士のペアリングや、乳製品との組み合わせがおすすめです。また、料理に取り入れることで、どぶろくの栄養素を日常的に摂取し、腸内環境を整えることが可能です。日々の食生活にどぶろくを上手に取り入れ、健康的で美味しい食事を楽しみましょう。

6. どぶろくと健康に関するよくある質問(FAQ)

どぶろくは、発酵食品として腸内環境を整える効果が期待されていますが、適切な摂取量や体調に応じた飲み方が大切です。ここでは、どぶろくに関するよくある質問に対して詳しく回答し、飲み方や健康効果に関するポイントを解説します。

どぶろくを飲んで腸内環境が悪化することはある?

どぶろくは、腸内環境を整えるために役立つ発酵食品ですが、適切に摂取しないと腸内環境が悪化する可能性もあります。特に、飲みすぎやアルコールの過剰摂取が原因で腸内フローラ(腸内細菌のバランス)が乱れることがあります。アルコール自体は腸内に悪影響を与える場合があり、適量を超えると腸内の悪玉菌が増えるリスクがあります。そのため、どぶろくを飲む際は、1日100ml~200ml程度を目安にすることが推奨されます。

また、アルコールの影響を受けやすい人や胃腸が弱い人は、どぶろくの酵素や発酵成分によって一時的に腸内が敏感になることがあります。飲み始めの頃に軽い下痢や腹部の不快感を感じる場合がありますが、これらは腸内の善玉菌が活発になる過程で見られる一時的な反応であることが多いです。しかし、長期間続く場合や強い症状が出る場合は、摂取を控え、医師に相談することが大切です。

妊娠中や特定の病気を持っている人が注意すべき点

妊娠中や授乳中の方、あるいは特定の病気を持っている方は、どぶろくを飲む際に特に注意が必要です。まず、どぶろくはアルコール飲料であるため、妊婦や授乳中の方は摂取を避けることが推奨されます。アルコールは胎児や乳児に悪影響を与える可能性があり、特に発達中の脳や神経系に影響を及ぼすリスクがあります。妊娠中でも発酵食品を摂取したい場合は、アルコールを含まない発酵食品(味噌や納豆、ヨーグルトなど)に切り替えるのが安全です。

また、肝臓病や糖尿病などの病気を持つ方は、どぶろくの摂取に注意が必要です。どぶろくには比較的高いアルコール度数と糖分が含まれているため、これらの病気の症状を悪化させる可能性があります。肝臓病の方はアルコールの分解能力が低下しているため、少量のアルコールでも肝臓に負担をかけることがあります。同様に、糖尿病患者は、どぶろくに含まれる糖分が血糖値に影響を与えるため、どぶろくの摂取は医師と相談した上で慎重に判断することが必要です。

どぶろくの保存方法と健康効果の維持

どぶろくは、発酵が続く未濾過のお酒であるため、適切な保存方法を守ることで健康効果を最大限に引き出すことができます。一般的に、どぶろくは冷蔵保存が推奨されます。常温で保存すると、発酵が進みすぎてアルコール度数が変化したり、風味が大きく変わったりすることがあります。また、発酵が進むことで瓶内にガスが発生し、瓶が破裂する危険性もあるため、冷蔵庫での保管が安全です。

開封後は特に注意が必要です。開封後は空気に触れることで酸化が進みやすくなり、風味が劣化する可能性が高まります。そのため、開封後は1週間以内を目安に飲み切るようにしましょう。また、どぶろくの健康効果を保つためには、酵母や麹菌が生きている状態であることが重要です。保存温度が高すぎると、これらの有益な菌が死滅してしまい、発酵食品としての効果が薄れてしまいます。

自家製のどぶろくを作る場合も同様に、発酵の進行をコントロールするために冷蔵保存が必要です。また、保存期間が長くなると発酵が進みすぎることがあるため、自家製どぶろくは早めに消費するのが理想です。正しい保存方法を守ることで、どぶろくの栄養素や健康効果をしっかりと維持することができます。

どぶろくは、適切な飲み方や保存方法を守れば、健康に良い影響を与える発酵食品です。ただし、アルコール飲料であるため、妊娠中や特定の病気を持っている人は摂取を避けるべきです。また、保存方法を守ることで、どぶろくの風味や栄養価を保ち、健康効果を最大限に活用できます。

まとめ

どぶろくは、腸内環境を整える発酵食品として、近年注目されています。その製造過程で生成される酵素やビタミン、ミネラルは、消化を助け、腸内の善玉菌を増やす効果があります。適量を守れば、腸活に最適な飲み物と言えますが、飲みすぎや保存方法に注意する必要があります。

以下に、これまでの記事で紹介した、どぶろくと健康に関する重要なポイントをまとめます。

- 腸内環境を整える効果

どぶろくには発酵由来の酵素が豊富で、消化を助け、腸内フローラを改善します。 - 適量摂取の重要性

どぶろくはアルコール度数が高めのため、1日100ml~200mlの摂取が推奨されます。 - アルコール摂取時のリスク

妊娠中や持病がある場合、アルコールが体に悪影響を及ぼすことがありますので、どぶろくは避けるべきです。 - 保存方法と健康効果の維持

冷蔵保存を徹底し、発酵が進みすぎないよう注意することで、どぶろくの健康効果を最大限に引き出せます。

どぶろくは、発酵食品としての魅力を持つ反面、アルコール飲料であるため、正しい飲み方や保存方法が非常に重要です。適量を守り、健康的に楽しむことで、腸内環境を整え、日々の健康維持に役立つ飲み物と言えるでしょう。