「どぶろくって海外でも人気なの?」と気になっていませんか?最近、どぶろくがアメリカやヨーロッパで注目を集め、新たなクラフト酒として広がりつつあります。本記事では、どぶろくの基本や海外での醸造事情、類似するお酒との比較、輸出の課題や市場展開の可能性まで詳しく解説。どぶろくの魅力と海外での広がりを知りたい方にぴったりの内容です!

1. どぶろくとは?基本をおさらい

どぶろくは、日本の伝統的な発酵酒の一つであり、米、米麹、水を原料として作られるシンプルなお酒です。近年、クラフト酒ブームやナチュラル志向の高まりを背景に、海外でも注目を集めています。ここでは、どぶろくの歴史や特徴、清酒との違いについて詳しく解説します。

どぶろくの歴史と特徴

どぶろくの歴史は古く、日本における酒造りの原点とも言える存在です。奈良時代(8世紀)にはすでに米を発酵させた濁り酒が作られていたとされ、平安時代には貴族の間で楽しまれるようになりました。庶民の間で広く飲まれるようになったのは、江戸時代以降です。

どぶろくの最大の特徴は、濾過をしないことです。通常の清酒は発酵後に搾られて澄んだ液体になりますが、どぶろくは発酵したもろみをそのまま飲むため、米由来の甘みや旨味がしっかりと感じられます。飲み口はややとろみがあり、発酵の度合いによって酸味や甘みのバランスが変わるのも魅力の一つです。

また、どぶろくは家庭でも比較的簡単に作れることから、古くから各地の農村で自家製のものが楽しまれてきました。しかし、明治時代以降、酒税法の規制が厳しくなり、無許可での醸造が禁止されるようになったため、市場では一時的に姿を消しました。しかし近年では、伝統文化の復興やクラフト酒の人気上昇に伴い、どぶろくを合法的に製造・販売する酒蔵も増えています。

清酒との違いとは?

どぶろくと清酒の最大の違いは、前述のように濾過の有無にあります。清酒は醪(もろみ)を搾ることで透明な液体になりますが、どぶろくは米の粒や麹の成分が残ったままの状態で飲まれます。これにより、どぶろくはより濃厚で自然な味わいが楽しめるのです。

また、アルコール度数にも違いがあります。清酒のアルコール度数は通常14〜16%ほどですが、どぶろくは発酵の過程で炭酸ガスが発生しやすく、発酵を抑えるためにアルコール度数が低め(6〜12%程度)に調整されることが多いです。そのため、飲みやすく、ビールやワインに近い感覚で楽しめるのも特徴の一つです。

さらに、清酒は保存期間が比較的長いのに対し、どぶろくは発酵が進みやすく、賞味期限が短いのも大きな違いです。そのため、新鮮なうちに飲むことが推奨されており、地域限定の商品や期間限定販売のものも多く見られます。

近年では、日本国内だけでなく、アメリカやヨーロッパの一部でもどぶろくに似た発酵酒が作られ始めており、日本の伝統的な発酵技術が海外でも広まりつつあります。どぶろくのナチュラルな味わいと健康志向に合った製法が、海外のクラフト酒愛好家の間でも評価されているのです。

このように、どぶろくは日本酒の原点とも言えるシンプルな醸造方法ながら、その奥深い味わいとユニークな特徴で、多くの人々に愛され続けています。今後、どぶろくがどのように進化し、世界で広がっていくのかにも注目が集まります。

2. どぶろくが海外で注目される理由

近年、日本の伝統的な発酵酒である「どぶろく」が海外で注目を集めています。その背景には、健康や自然志向の高まり、クラフト酒ブーム、日本文化への関心の増加といった要因が関係しています。ここでは、どぶろくが海外で人気を得ている理由について詳しく解説します。

ナチュラル志向のトレンド

世界的に「ナチュラル」「オーガニック」「無添加」といったキーワードが注目される中、発酵食品や伝統的な製法で作られた飲料への関心が高まっています。特に欧米では、健康意識の高い消費者を中心に、人工的な添加物を避け、できるだけ自然に近い形で作られた食品や飲料が好まれる傾向にあります。

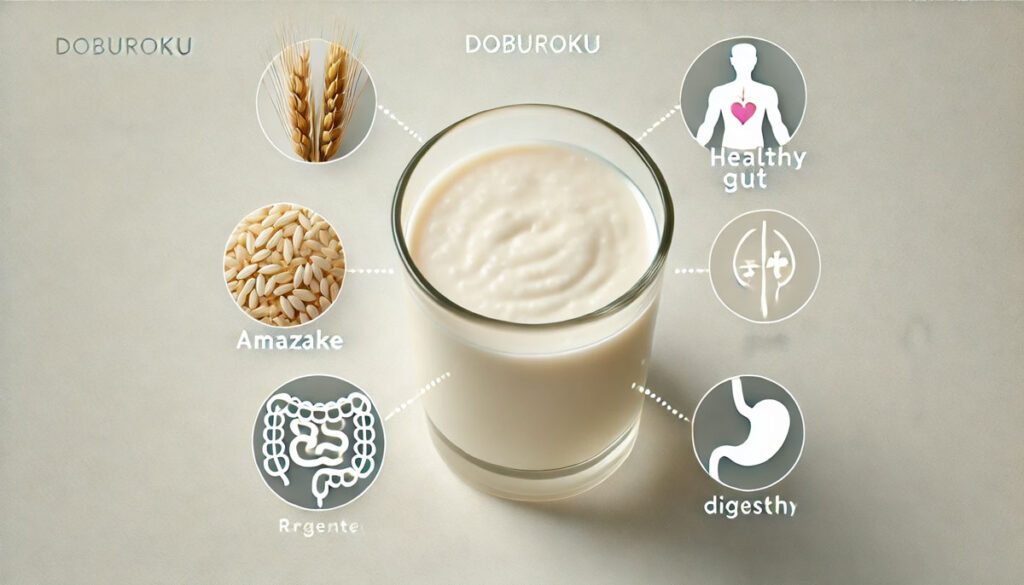

どぶろくは、基本的に米・米麹・水のみで作られ、添加物を使用しないシンプルな製法が特徴です。そのため、発酵食品の健康効果に注目する人々の間で、ナチュラルでヘルシーなアルコール飲料として関心を集めています。

さらに、どぶろくには生きた酵母が含まれているため、プロバイオティクス(腸内環境を整える微生物)を摂取できる点も評価されています。海外では、発酵食品の健康効果が広く認識されており、キムチ、コンブチャ(発酵茶)、サワークラウト(発酵キャベツ)などと並んで、どぶろくも発酵飲料として注目されています。

クラフト酒ブームの影響

ここ数年、世界的にクラフトビールやクラフトワインの人気が高まり、小規模醸造所が生み出す個性的な酒が注目されています。このクラフト酒ブームは、日本酒業界にも波及しており、海外ではナチュラルな製法で作られた「クラフトサケ(地酒)」が人気を集めています。

どぶろくは、こうしたクラフト酒の流れにも合致する飲み物です。通常の清酒と異なり、醸造過程でろ過を行わないため、より「手作り感」が強く、味の個性がダイレクトに表れます。また、発酵を続けることで味が変化するという特性も、クラフト酒愛好家の間で魅力的に映っています。

実際に、アメリカやヨーロッパの一部では、どぶろくにインスパイアされたクラフト発酵酒が登場しています。例えば、アメリカの一部のブルワリー(ビール醸造所)では、日本のどぶろくに似た「ライス・エール(米を使用したビール)」を製造する動きが見られます。また、どぶろくと似た発酵酒として、韓国のマッコリをアレンジした「クラフトマッコリ」も登場しており、アジアの発酵酒が世界的に広まりつつあります。

日本文化への関心の高まり

近年、日本の食文化や伝統的なライフスタイルに対する海外の関心が急速に高まっています。和食がユネスコ無形文化遺産に登録されたことをきっかけに、日本酒や焼酎、梅酒などの伝統的な酒類も注目されるようになりました。

特に、どぶろくは「日本酒の原点」とも言える存在であり、日本の伝統的な酒造りを象徴するものです。海外では、日本酒に興味を持つ人々がどぶろくにも関心を寄せるケースが増えており、クラフトサケ専門のバーやレストランでは、どぶろくを提供するところも出てきています。

また、日本の地方文化やスローライフに憧れる海外の旅行者の間でも、どぶろくは人気があります。例えば、どぶろくを合法的に製造・提供できる「どぶろく特区」に指定された地域では、外国人観光客向けにどぶろく体験イベントを実施する酒蔵も増えています。こうした文化体験の一環として、どぶろくを楽しむ動きも広がっています。

さらに、日本のアニメやドラマなどのポップカルチャーを通じて、日本酒やどぶろくを知る人も増えています。例えば、時代劇や歴史ドラマでは、登場人物がどぶろくを飲むシーンが描かれることがあり、それを見た海外の視聴者が興味を持つケースもあるようです。

まとめ

どぶろくが海外で注目される理由として、ナチュラル志向の高まり、クラフト酒ブームの影響、日本文化への関心の増加が挙げられます。特に、発酵食品の健康効果に注目する人々や、クラフト酒の新しい選択肢を求める消費者の間で、どぶろくはユニークな存在として認識され始めています。

今後、どぶろくは単なる伝統酒としてではなく、新たなクラフト発酵飲料としての可能性を広げていくでしょう。海外でのさらなる人気拡大と、新しいアレンジが加えられた「海外版どぶろく」の登場にも期待が寄せられています。

3. 海外でのどぶろく醸造事例

どぶろくは、日本の伝統的な発酵酒として長い歴史を持っていますが、近年では海外でもその魅力が広まり、現地での醸造が増えてきています。特にアメリカやヨーロッパ、アジアの一部地域では、クラフトどぶろくの醸造や愛好者のコミュニティが形成され、独自の進化を遂げつつあります。本章では、海外におけるどぶろくの醸造事例を紹介します。

アメリカでのクラフトどぶろく醸造

アメリカでは、クラフトビールやナチュラルワインの人気が高まる中、日本酒やどぶろくにも関心が集まっています。特に、ブルックリンやポートランドなどの食文化が発展した都市では、日本の発酵食品や伝統的な酒造りに興味を持つ醸造家が増えており、クラフトどぶろくの生産が行われています。

例えば、ニューヨークにあるあるクラフトサケブルワリーでは、伝統的などぶろくの製法を取り入れつつ、現地の米や独自の酵母を使用して新しい味わいのどぶろくを開発しています。これらの醸造所では、発酵を完全に止めずに瓶詰めすることで、自然な炭酸を含んだ微発泡のどぶろくを提供しており、ナチュラルワインやクラフトビールの愛好家からも注目を集めています。

また、カリフォルニアでは、どぶろくを現地の食文化と融合させる動きもあります。日本料理だけでなく、発酵食品を取り入れたヴィーガン料理やフュージョン料理とのペアリングが提案され、健康志向の消費者にも受け入れられています。アメリカのクラフトどぶろくは、伝統的なスタイルを尊重しながらも、自由な発想で新たな形を生み出している点が特徴です。

ヨーロッパのどぶろくファンコミュニティ

ヨーロッパでは、特にフランスやイギリス、ドイツなどの都市部で、日本の酒文化に興味を持つ人々が増えています。ワイン文化が根付いたフランスでは、日本酒の人気が高まりつつあり、どぶろくもまた「ナチュラルな発酵酒」として徐々に認知されています。

特に、パリには日本酒バーや発酵食品専門店が増えており、どぶろくを提供する店舗も出てきました。また、どぶろくの手作りキットが販売されるなど、自宅でどぶろくを楽しむファンコミュニティも形成されています。フランスの発酵食愛好家の間では、どぶろくの自然な酸味や濃厚な旨味が「生きた発酵食品」として魅力的に映っているようです。

一方、イギリスやドイツでは、日本のクラフトサケが注目される中で、どぶろくを提供する店舗やイベントが増えています。特に、ロンドンでは和食レストランがどぶろくを扱う機会が増えており、日本文化を体験できる場として人気を集めています。また、ドイツのベルリンでは、発酵食品やナチュラルワインの専門店がどぶろくを取り扱い、現地の消費者に向けて新しい発酵飲料として紹介しています。

アジアでのどぶろくブーム

アジアでは、どぶろくに似た発酵酒がもともと存在しており、日本のどぶろくが受け入れられやすい環境があります。例えば、韓国のマッコリや中国の米酒(ミーチュウ)などは、どぶろくと同様に米を発酵させた濁り酒です。そのため、日本のどぶろくもアジア市場で人気を得る素地があると言えます。

韓国では、マッコリのクラフトブームが起きており、その流れの中でどぶろくが注目されています。ソウルの一部のクラフトマッコリ醸造所では、日本のどぶろくを参考にした発酵酒を製造し、新しいスタイルの飲料として提供しています。韓国では、もともと米発酵飲料が親しまれているため、日本のどぶろくも自然に受け入れられやすい環境にあるといえるでしょう。

また、中国では、日本食ブームの影響もあり、日本酒の輸入量が増加しています。特に若年層の間では、健康志向の高まりから、自然発酵のどぶろくに興味を持つ人が増えています。中国国内の一部の醸造所では、どぶろくにインスパイアされた発酵酒を作る動きも見られます。

さらに、東南アジアのタイやベトナムでは、日本の酒文化が人気を集めており、特にハイエンドな和食レストランでは、どぶろくが提供されるケースが増えています。東南アジアでは伝統的に発酵酒が飲まれており、どぶろくの自然な甘みや旨味が現地の食文化とマッチしやすいことも、受け入れられている理由の一つです。

まとめ

海外では、アメリカを中心にクラフトどぶろくの醸造が進み、ヨーロッパでは日本酒愛好者の間でどぶろくが広まり、アジアではもともと存在する発酵酒と共存する形でどぶろくが受け入れられています。特に、ナチュラルワインやクラフトビールの愛好家からも注目を集めている点や、日本の発酵技術が評価されている点は、どぶろくの世界的な広がりを象徴する動きといえるでしょう。

今後、海外の醸造家による新しいスタイルのどぶろくが生まれる可能性もあり、日本の伝統的な発酵酒がどのように進化していくのか、ますます目が離せません。

4. 海外版どぶろくと類似のお酒を比較

5. どぶろくの海外展開の可能性と課題

どぶろくは、日本の伝統的な発酵酒として長い歴史を持ちますが、近年は海外でも注目を集めています。ナチュラル志向の高まりやクラフト酒ブームを背景に、海外市場での展開が期待される一方で、法規制や輸出の課題も存在します。本章では、どぶろくの海外展開における可能性と課題について詳しく解説します。

法規制と輸出のハードル

どぶろくの海外展開において最も大きな課題の一つが、各国の酒類に関する法規制です。日本国内でも、どぶろくの製造には特別な許可が必要ですが、海外ではさらに厳しい規制が設けられていることが多く、簡単には市場に参入できません。

例えば、アメリカではアルコール飲料の販売には州ごとに異なる法律が適用されるため、日本のどぶろくを輸出・販売するためには、各州ごとの許可を得る必要があります。さらに、アメリカの食品基準では、生きた酵母が含まれる発酵酒の輸入が制限される場合があり、どぶろくのように発酵が続く酒は特別な処理を求められることがあります。

ヨーロッパでも、酒類の輸入には厳格な基準があり、特に食品安全規制が厳しいEU諸国では、どぶろくのような生酒の販売が難しいケースがあります。発酵が進みやすいため、長期間の保存が困難な点も、輸出のハードルを高める要因となっています。

また、どぶろくは通常の日本酒と異なり、アルコール度数が比較的低いため、一部の国では「発酵酒」としてではなく「低アルコール飲料」として別の規制を受ける可能性があります。そのため、輸出の際には、どのカテゴリに分類されるかを事前に確認し、適切な許可を取得する必要があります。

海外での受け入れられやすい味とは?

どぶろくが海外で成功するためには、現地の消費者の嗜好に合った味を提供することが重要です。伝統的などぶろくは、米の自然な甘みと旨味、ややとろみのある飲み口が特徴ですが、海外の市場ではどのような味が受け入れられるのでしょうか?

まず、アメリカやヨーロッパでは、ナチュラルワインやクラフトビールの人気が高いため、微発泡で酸味のあるタイプのどぶろくが受け入れられやすいと考えられます。特に、ナチュラルワインの愛好者は「生きた酵母を含む発酵飲料」に興味を持つ傾向があるため、発酵の度合いを調整したどぶろくが市場に適している可能性があります。

また、フルーツフレーバーやスパイスを加えたアレンジどぶろくも、海外市場では魅力的な選択肢となり得ます。例えば、アメリカではハイボールやフレーバービールが人気を集めていることから、柑橘系の果汁やハーブを加えたどぶろくが、新しいカテゴリーとして受け入れられる可能性があります。

アジア市場では、どぶろくのナチュラルな甘みが評価される一方で、韓国のマッコリや中国の米酒といった既存の発酵酒との差別化が必要です。例えば、どぶろく特有の濃厚な米の風味を活かしつつ、軽やかな飲み口に調整することで、より広い層にアピールできるかもしれません。

どぶろくの未来とグローバル市場

どぶろくの海外展開にはさまざまな課題があるものの、その可能性は非常に大きいと言えます。特に、クラフト酒ブームやナチュラル志向の消費者が増えている現状を考えると、どぶろくは今後、新しいクラフト発酵飲料としてグローバル市場で成長するポテンシャルを秘めています。

海外での成功の鍵は、「伝統」と「革新」のバランスを取ることにあります。日本の伝統的などぶろくをそのまま輸出するだけでなく、現地の嗜好に合わせたアレンジを加えることで、新たな市場を開拓することができます。例えば、カクテルのベースとして使えるどぶろくや、低アルコールで飲みやすいライトどぶろくなど、新しいスタイルのどぶろくを開発することで、より多くの消費者に受け入れられる可能性があります。

さらに、現地の醸造家と協力し、海外でのどぶろく醸造を推進することも重要な戦略の一つです。例えば、アメリカやヨーロッパのクラフトビール醸造所とコラボレーションし、現地産の米を使用したオリジナルどぶろくを開発することで、ローカル市場に根付いた商品を生み出すことができます。

まとめ

どぶろくの海外展開には、法規制や輸出の課題があるものの、ナチュラル志向やクラフト酒ブームを背景に大きな可能性を秘めています。特に、微発泡で酸味のあるタイプのどぶろくや、現地の嗜好に合わせたフレーバーアレンジなど、新たなスタイルのどぶろくが市場に受け入れられる鍵となるでしょう。

今後、どぶろくが単なる伝統酒としてではなく、グローバル市場で独自の発酵飲料として確立されることを期待しながら、その進化と展開に注目していきたいと思います。

6. まとめ:どぶろくは世界で愛されるお酒へ

どぶろくは、日本の伝統的な発酵酒として長い歴史を持ちますが、近年では海外でもその魅力が広まりつつあります。ナチュラル志向の高まりやクラフト酒ブーム、日本文化への関心の高まりなどが相まって、世界中でどぶろくに興味を持つ人が増えています。本記事では、どぶろくの海外事情や海外版どぶろくの魅力について詳しく解説してきましたが、最後にその総括を行い、今後の展望について考えてみましょう。

どぶろくが海外で受け入れられる理由

どぶろくが海外で注目される理由は、大きく3つに分けられます。

- ナチュラル志向と健康ブーム

世界的にナチュラルで添加物の少ない食品・飲料が求められる中、どぶろくはシンプルな原料(米・米麹・水)だけで作られ、発酵による自然な甘みや旨味を持つ点が評価されています。特に生きた酵母が含まれるどぶろくは、発酵食品としての健康効果も期待されているため、欧米を中心にヘルシー志向の消費者に受け入れられています。 - クラフト酒ブームの波に乗る

クラフトビールやナチュラルワインの人気が高まる中、どぶろくもまた「発酵の個性を楽しめるクラフト酒」として関心を集めています。特にアメリカでは、クラフトサケの生産が進む中で、どぶろくにインスパイアされたクラフト発酵酒が登場するなど、新しい潮流が生まれています。 - 日本文化への関心の高まり

和食がユネスコ無形文化遺産に登録されたことをきっかけに、日本の食文化や伝統的な酒造りへの関心が世界的に広がっています。どぶろくは、そんな日本酒文化の原点とも言える存在であり、「昔ながらの日本の味」を楽しめる酒として人気を集めています。

海外展開の課題と可能性

どぶろくが海外市場で成功するためには、いくつかの課題を克服する必要があります。

課題

- 法規制の壁

どぶろくは発酵が進みやすく、生きた酵母を含むため、輸出時に規制がかかるケースが多いです。特にアメリカやEUでは、アルコール飲料の輸入に厳しい基準があり、そのままの形で輸出することが難しい場合があります。 - 現地市場への適応

日本のどぶろくをそのまま海外に持ち込むだけではなく、各国の嗜好に合わせたアレンジが求められます。例えば、ナチュラルワインや発泡酒の人気が高い地域では、微発泡のどぶろくを提供するなどの工夫が必要でしょう。

可能性

- 現地醸造による市場開拓

法規制のハードルを乗り越えるために、海外での現地醸造を進めることは有力な戦略の一つです。すでにアメリカでは、日本の酒造メーカーと現地のブルワリーが協力し、クラフトサケの生産を行うケースが増えてきています。これと同じように、現地の原料を活かした「ローカルどぶろく」を開発することで、新しい市場を切り開くことができるでしょう。 - 新しいスタイルのどぶろくの開発

伝統的などぶろくの魅力を活かしつつ、現代の消費者に受け入れられやすいスタイルを開発することも重要です。例えば、フルーツを加えたフレーバードどぶろくや、カクテルベースとして活用できる軽めのどぶろくなど、多様なバリエーションが考えられます。

どぶろくの未来:世界で愛される発酵酒へ

どぶろくは、単なる「伝統酒」としてだけでなく、新しいクラフト発酵飲料としての可能性を秘めています。今後、どぶろくが海外で広く受け入れられるためには、伝統を守りながらも、現地の文化や嗜好に合わせた進化を遂げる必要があるでしょう。

また、日本国内でも、どぶろくを合法的に製造・提供できる「どぶろく特区」が増えつつあり、新しい醸造家たちが独自のスタイルのどぶろくを生み出しています。こうした新たな動きが、海外市場にも波及していくことが期待されます。

世界には、日本のどぶろくに似た発酵酒が数多く存在しますが、どぶろくならではの「米の旨味を活かした濃厚な味わい」や「シンプルな製法によるナチュラルな魅力」は、唯一無二のものです。このユニークな魅力を世界に発信し、より多くの人々に楽しんでもらうことができれば、どぶろくは日本酒と並ぶ新たなグローバル発酵酒としての地位を確立できるかもしれません。

まとめ

どぶろくは、日本の伝統的な発酵酒でありながら、ナチュラル志向やクラフト酒ブームを背景に、世界的に注目を集める存在となっています。海外展開には法規制や市場適応の課題があるものの、新しいクラフト発酵飲料としての可能性を活かせば、グローバル市場での成功も十分に期待できます。

今後、海外でのどぶろく醸造が進み、新たなスタイルのどぶろくが誕生することで、どぶろくの魅力がさらに広がっていくでしょう。どぶろくが世界で愛されるお酒として、未来に向けてどのように進化していくのか、今後の動向に注目したいところです。