「海外でもどぶろくって作れるの?」「法律的に大丈夫?」と疑問の方へ。

どぶろく作りに興味があるけれど、海外生活でハードルを感じていませんか?

本記事では、実際に海外でどぶろくを仕込んだ体験をベースに、材料調達や温度管理、各国の法規制や文化的背景までわかりやすく解説します。

初めての方でも読み進めやすい内容になっているので、海外どぶろくの世界をのぞいてみたい方はぜひご一読ください。

どぶろくってどんなお酒?基本をおさらい

どぶろくと日本酒の違い

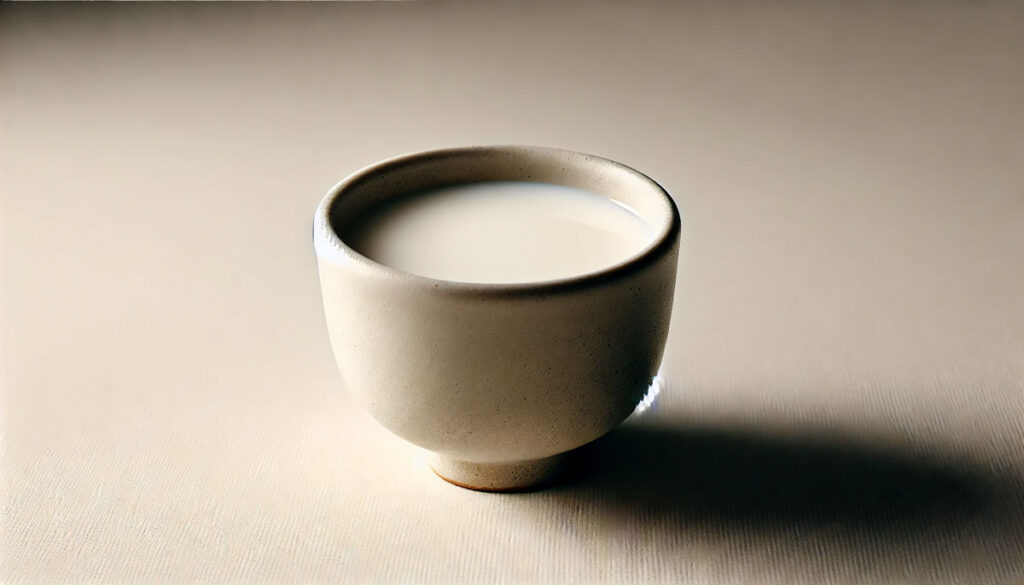

「どぶろく」と聞くと、昔ながらの田舎の酒、あるいは家庭で手作りされる素朴なお酒というイメージを持つ方も多いのではないでしょうか。でも実は、どぶろくと日本酒は製造方法や風味において明確な違いがあります。

どぶろくは、蒸した米・米こうじ・水を混ぜて発酵させた、ろ過をしない濁り酒です。発酵中の酵母や米の粒がそのまま残るため、白く濁った見た目と、もったりとした舌ざわりが特徴。甘みと酸味がバランスよく感じられるのも魅力です。

一方の日本酒は、発酵させた後に布などでしっかりとろ過(しぼり)を行い、澄んだ液体だけを瓶詰めしたもの。そのため、見た目は透明で、すっきりとした飲み口になります。

つまり、どぶろくは「日本酒の前段階」でありながらも、それ自体がひとつの完成された発酵飲料なのです。

どぶろくの材料と作り方

どぶろくの作り方はシンプルで、基本的には3つの材料があれば仕込むことができます。

| 材料 | 役割 |

|---|---|

| 米(うるち米) | 主原料・糖分の供給源 |

| 米こうじ | 酵素を持ち、米のデンプンを糖に変える |

| 水 | 発酵に必要な環境を作る |

材料を混ぜて温度管理しながら発酵させることで、どぶろくはできあがります。発酵期間はだいたい5日~10日。温度や湿度にもよりますが、家庭での仕込みでも比較的短期間で完成するのが魅力です。

ただし、ここで注意すべきポイントが1つ。日本国内では、酒税法によりどぶろくを自宅で勝手に作ることは基本的に禁止されています。特区制度のある地域や、許可を得た蔵元・体験施設などでのみ、合法的にどぶろくが仕込まれています。

その一方で、海外では規制が緩やかな国も多く、個人レベルで自家製酒を楽しんでいる人も少なくありません。次章では、実際に筆者が海外でどぶろくを仕込んでみた体験と、各国の法律や文化の違いについて詳しくご紹介します。

どぶろくは、「酒」ではなく「発酵文化」としても非常に奥が深く、海外でも注目され始めているのです。

日本におけるどぶろくの自家製事情

どぶろく特区とその背景

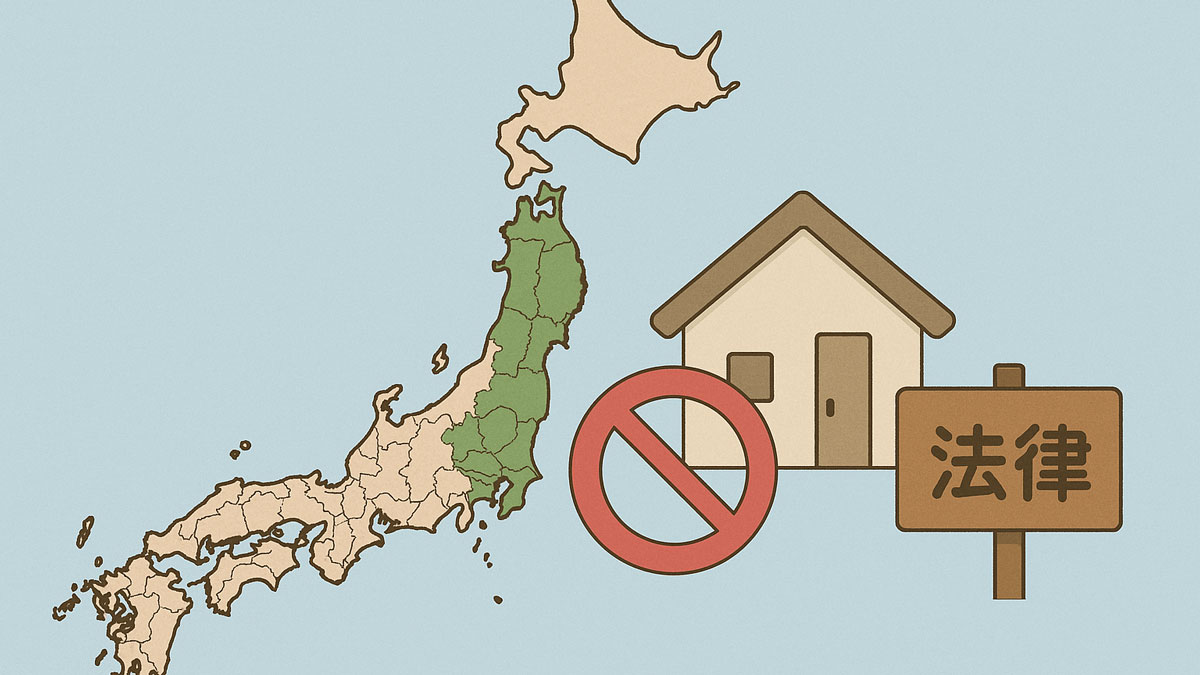

どぶろくと聞いてまず気になるのが、「自宅で作っても大丈夫?」という点。じつは日本では、酒税法によりアルコール度数1%以上の酒類を無許可で製造することは禁止されています。

しかしその一方で、地域活性化の一環として「どぶろく特区」と呼ばれる制度が2002年からスタートしました。これは内閣府が主導する「構造改革特区」の一つで、一定の条件を満たすことで、地域の農家や観光施設がどぶろくの製造免許を比較的取得しやすくなるという仕組みです。

現在、全国には30以上のどぶろく特区が存在し、地元の米や水を活用して個性豊かなどぶろくが生まれています。農業体験や地酒フェアなどのイベントと連動することで、観光資源としても注目されています。

「農業×酒造り」という新しい価値が、地域に人を呼び込むきっかけとなっているのです。

家庭での醸造は法律的にNG?

「自宅で手作りしてみたい!」と思う方も多いかもしれませんが、残念ながら日本では個人が許可なくアルコールを醸造することは禁止されています。たとえ販売目的ではなく、完全に自分用であっても例外ではありません。

これは酒税の公平性を保つためのもので、違反すると罰則が科せられることも。実際に、SNSなどでどぶろく作りを公開したことがきっかけで指摘を受けた例もあります。

ただし、アルコール度数1%未満であれば自家製でも合法とされており、発酵の初期段階で止めた甘酒のようなものを楽しむ人もいます。

どぶろく文化の復活と地域振興

戦前までは、農家が自家製でどぶろくを仕込むのは一般的な光景でした。季節の行事や収穫の祝いとともに振る舞われ、暮らしに根ざした文化として生きていたのです。

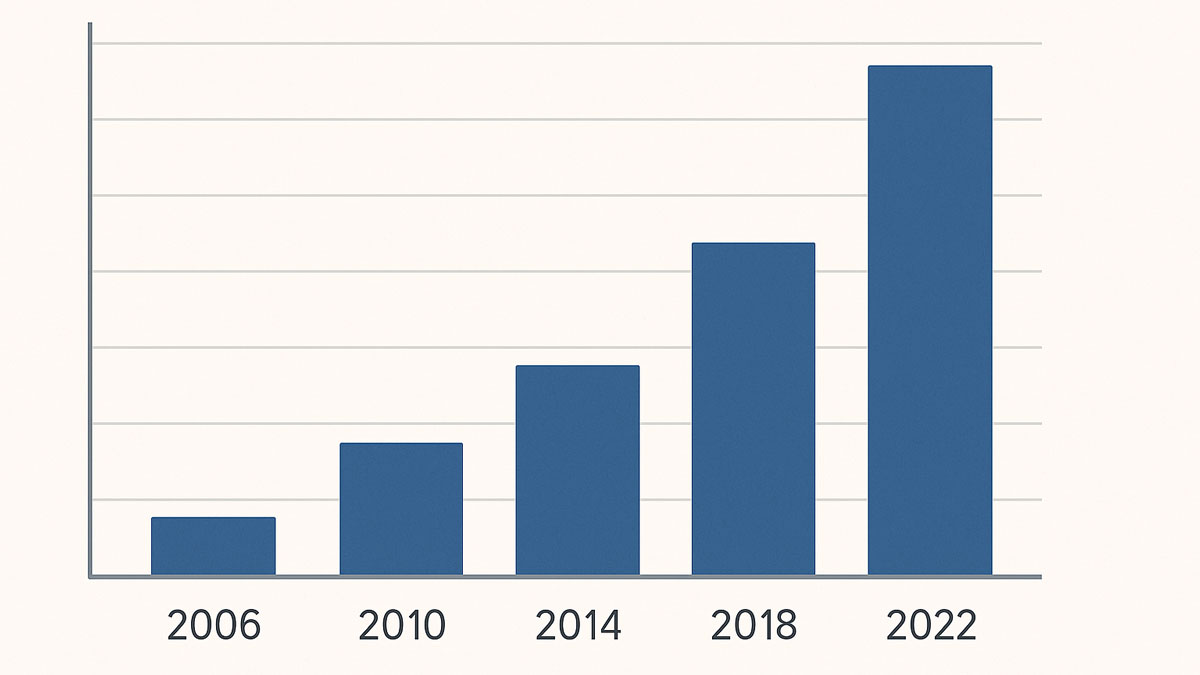

それが一度は法律で規制され、失われつつあったどぶろく文化ですが、「どぶろく特区」や農泊(農家民宿)などの取り組みによって、近年また脚光を浴び始めています。

▼全国の「どぶろく特区」数の推移

たとえば、岩手県遠野市では「どぶろくフェスタ」が毎年開かれ、地元産のどぶろくが観光客に大人気。また、奈良や高知などでも、どぶろくを通じて地域の魅力を発信する動きが活発です。

こうした動きは、「日本酒文化の再発見」だけでなく、「地方創生」「農業支援」「文化継承」といった観点からも大きな意味を持っています。

次の章では、こうした日本の厳しい規制とは対照的に、海外ではどのようなどぶろく自作事情があるのか?について実体験を交えてご紹介していきます。

海外でどぶろくを仕込んでみた体験談

「どぶろくを海外で作るなんて、できるの?」と思ったそこのあなた。結論から言うと、できます!(ただし、国によって注意が必要ですが…)

僕がどぶろくを仕込んだのはアメリカの中西部。クラフトビール文化が盛んな地域で、実は家庭でのアルコール醸造が合法な州。これは大きなポイントで、日本では許可なしにやると完全にNG。でもアメリカでは、販売しなければ個人消費用としてビールやワイン(※蒸留酒は除く)を作ってOKという州が多いんです。

材料調達の壁は「米こうじ」

最初のハードルは材料集め。お米は日系スーパーやアジア系マーケットで「Calrose米(カリフォルニア米)」を入手。これが意外とどぶろくにピッタリ。炊きあがりも日本のお米に近く、粘りもあるので◎。

ただし、最大の難関は「米こうじ」。普通のスーパーには当然売っていません。オンラインで乾燥米こうじを探し、シカゴの日本食材店から取り寄せました。送料は高かったけど、背に腹は代えられません。

ちなみに米こうじを自作する方法もあったんですが、「アメリカで米こうじから作るのはさすがに沼すぎる…」と思って断念(笑)

発酵中の温度管理に苦戦

どぶろく作りは、仕込みよりも温度管理がカギ。この時期、外は雪が降るような真冬。室温は常に15度以下。日本の「どぶろく向きな冬の室温」とはちょっと違うレベルの寒さです。

そこで活躍したのが、小型ヒーターとクーラーボックス。発泡スチロールの箱の中にヒーターと温度計を仕込んで、20〜23度をキープ。温度が上がりすぎないようにタイマー付きコンセントで調整しました。

失敗したら酸っぱくなるかも…とビビりながら、1週間ほど発酵。初日は「本当に泡立つのかな?」と不安でしたが、3日目にはぷつぷつと酵母が元気に動いてる音が聞こえたときは感動モノでした。

現地のリアクションは…意外とウケた!

完成したどぶろくは、想像以上に「ちゃんとどぶろく」。もったりした舌触り、ほんのり甘くて酸味もあり、アルコールもほんのり。まさに「田舎の発酵酒」って感じ。

で、怖いもの見たさで現地の友人たちに振る舞ってみたところ――

「うわ、これスムージーみたい!」

「酒なのにヨーグルトみたいで飲みやすい!」

「これ、日本のクラフトサケ?面白いね!」

…と、まさかの好反応。特にクラフトビールやナチュラルワインにハマってる人には、ウケが良かったです。

あと驚いたのは、アメリカのホームブリューワー(自家製酒愛好家)たちと話すと、意外と「サケは作れないの?」と興味津々だったこと。日本酒は難しいけど、どぶろくは割とハードル低いんですよ、って教えたら、食いついてくれました。

まとめ:海外どぶろくは、文化交流にもなる!

海外でどぶろくを仕込むのは、正直、ちょっと面倒。材料は手に入りにくいし、温度管理も日本とは違う。でも、そのぶん自分で育てた感がすごい。なにより、現地の人との会話のネタにもなって、発酵文化って国境を越えるんだなぁと実感しました。

「合法か?」「安全か?」をしっかり確認しつつ、興味のある方はぜひトライしてみてください。どぶろくは、日本の“手作り文化”を伝える、意外と深い一杯です。

世界各国の自家製アルコール事情と規制

アメリカ:家庭での醸造が合法な州も

アメリカでは、州ごとに法律が異なるものの、家庭での自家製アルコール(特にビールやワイン)を認めている州が多く存在します。1978年にカーター大統領が家庭醸造を合法化して以降、クラフトビール文化やホームブリュー(自家醸造)コミュニティが活発に発展しました。

ただし、蒸留酒の製造は連邦レベルで禁止されているため、ウォッカや焼酎のような高アルコール飲料を自作するのはNG。どぶろくのような「非蒸留の発酵酒」であれば、多くの州で認められており、必要な道具もネットやホームセンターで簡単に揃います。

「合法かつ自由に楽しめる環境」が、発酵文化を広める原動力になっているのです。

フランス・イタリア:ワイン文化との対比

フランスやイタリアでは、家庭でワインや果実酒を仕込む文化が根付いています。特に農村部では、自家製のワインを親族やご近所と分け合うのが当たり前という地域も。

ただし、税制上や販売許可の観点から「自家消費はOK、販売は不可」という暗黙のルールがあるため、どぶろくのような非伝統的な酒が家庭で作られる例は少数派。

それでも、こうしたワイン大国では「発酵=日常」の感覚が強く、どぶろくを見せると「ライスワインの一種?」という反応が返ってくることも。日本酒よりもマッコリやサケに近いものとして受け入れられる傾向にあります。

アジア諸国:韓国のマッコリとの比較も興味深い

韓国にはどぶろくによく似た伝統酒「マッコリ」があります。こちらも米と水とこうじ(ヌルク)を使った濁り酒で、製法や見た目は非常に近いものです。

韓国では、マッコリの自家製造が可能だった時代もあり、現在でも伝統酒に関する文化保護の観点から、自家用の製造に一定の寛容さが見られます。地方では、家庭でマッコリを仕込んでいる高齢者も存在しており、どぶろくとの比較文化研究にも興味深い対象です。

また、タイ・フィリピン・インドネシアなどでも米を使った地酒(ローカルな濁り酒)が存在し、どぶろくに近い飲み物が各地で親しまれています。

違法になる国も?気をつけたい注意点

一方で、中東やイスラム圏の国々では、宗教的・法的な理由により、アルコールそのものの所持や製造が禁止されている地域もあります。こうした国では、たとえ観光客であっても、自家製どぶろくの仕込みは非常にリスキー。法律だけでなく文化・宗教への理解も重要です。

また、東南アジアや南米の一部では、アルコール自家製造自体は黙認されていても、火災・健康リスクが問題視されるケースも。衛生状態や保管環境に十分な注意が必要です。

各国の事情を踏まえると、どぶろくを仕込む際には「法律」「文化」「リスク管理」の3つの視点が欠かせません。次章では、実際に海外でどぶろくを仕込んだ際の体験談を通して、具体的な現地の様子をお伝えしていきます。

海外でのどぶろく作りの魅力と課題

海外でどぶろくを仕込むというと、少しマニアックな印象があるかもしれません。でも実際にやってみると、日本では味わえない自由さと発見の連続がある一方で、乗り越えるべき課題も確かに存在します。ここでは、実際に筆者が感じた魅力と現実的なハードルを3つの視点からご紹介します。

材料の自由度とチャレンジ精神

海外では、日本のようにどぶろく専用の材料が手に入りにくい反面、代用品を使ってオリジナルのどぶろくを生み出せる自由さがあります。

たとえば、日本米がない場合は「カリフォルニア米」や「寿司用米」を使い、米こうじがなければヌルク(韓国のこうじ)や麹スターターを使って自作することも可能です。現地のハチミツや果物を加えて「海外版どぶろく」としてアレンジする人も。

「本物を再現する」よりも「今あるもので挑戦してみる」ことが醍醐味。発酵というプロセスを通じて、実験感覚で楽しめるのが海外どぶろく作りの魅力です。

文化交流としてのどぶろく

どぶろくを現地の人に振る舞ってみると、たいてい驚かれます。「これはお粥?」「ヨーグルトみたいな日本酒?」「ホームメイドのライスワイン?」など、反応はさまざま。でも共通しているのは、その興味の深さ。

とくに、クラフトビールや発酵食品に関心のある人たちには好意的に受け入れられ、「作り方を教えて!」とまで言われることも。

どぶろくは見た目にもインパクトがあり、「米からこんな酒ができるのか」という驚きを与えてくれます。しかも、自家製だからこそ会話のネタになりやすく、文化交流のきっかけにもなりやすいんです。

実際、筆者がアメリカでどぶろくをシェアしたとき、何人かが「じゃあ自分も作ってみる」と発酵キットを買い始めていました(笑)。

法規制とのバランスをどう取るか

とはいえ、どぶろくはれっきとしたアルコール飲料。どこの国でも自由に作ってOKというわけではありません。

たとえばアメリカでは、州によっては自家製アルコールが合法なところもありますが、商業目的や蒸留を含む場合は違法になります。ヨーロッパの一部地域では「自家消費ならOK」という緩やかなルールもありますが、国や地域によっては所持そのものがNGというケースも。

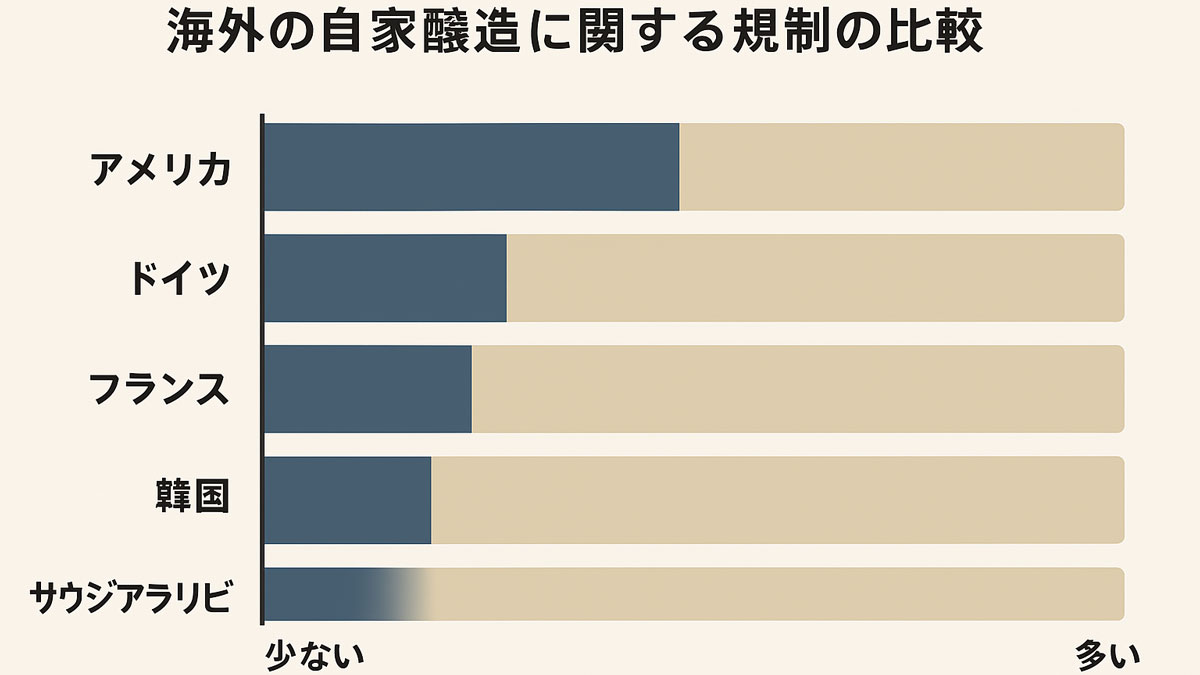

下記は一例として、代表的な国と規制レベルを比較した表です:

| 国・地域 | 自家醸造の扱い | コメント |

|---|---|---|

| アメリカ | 州によっては合法 | 販売・蒸留は禁止 |

| ドイツ | 自家消費目的なら合法 | 年間制限あり |

| フランス | 自家製ワイン文化あり | 果実酒中心、米酒は珍しい |

| 韓国 | 規制緩和傾向あり | マッコリ文化との親和性が高い |

| サウジアラビア | 完全禁止 | 宗教的理由からアルコール全般が違法 |

海外でどぶろくを仕込む前に、必ずその国の法律をチェックすることが大切です。好奇心や文化体験は大事ですが、トラブルに巻き込まれては本末転倒。安全・合法の範囲で楽しむことが、どぶろくを長く続けるコツです。

海外どぶろくの魅力は、制約の中の創造力

自由な材料、文化交流の楽しさ、そしてちょっとスリルのある法律とのにらめっこ。海外でのどぶろく作りは、まさに「創造的発酵体験」といえるでしょう。

日本で感じる「法律の壁」とは違った形で、“作る喜び”を思い出させてくれるのが海外どぶろくの魅力です。もしあなたが海外にいるなら、ぜひ一歩踏み出してみてください。

まとめ|どぶろくを通じて見える「発酵文化の多様性」

どぶろくという素朴なお酒に目を向けると、その背景には実に豊かな「発酵文化の多様性」が広がっていることに気づきます。

もともとどぶろくは、日本各地の農村で作られてきた庶民のお酒。それが今、海外でも手作りされ、クラフトドリンクとして注目されているという事実は、まさに“文化の再輸出”とも言える現象です。

海外でどぶろくを作ってみて感じたのは、「酒づくりは技術であり、同時にコミュニケーションでもある」ということ。現地の材料や気候と向き合いながら仕込むプロセスは、単なる料理以上に、土地との対話でもありました。そして、完成したどぶろくを人にふるまい、驚きや興味を共有する時間は、まさに文化の垣根を超えた交流そのものだったと思います。

国や地域によって、アルコールに対する価値観や規制はさまざまです。アメリカのように自家製を歓迎する土壌がある国もあれば、宗教上の理由で完全に禁止されている国もあります。どぶろく一つ取っても、それぞれの国の「文化・歴史・気候・政治」が見えてくるのです。

また、海外でのどぶろく作りを通じて、筆者自身が日本の発酵文化をより深く再認識するきっかけにもなりました。普段なにげなく飲んでいる日本酒や味噌、納豆――それらが持つ「菌の力」と「人の知恵」の積み重ねの尊さを、海外に出てあらためて実感しました。

どぶろくは、ただの「濁ったお酒」ではありません。素材、風土、人をつなぐ“発酵のメディア”なのです。

▼どぶろくを通して得られる価値まとめ

| 視点 | 得られる価値 |

|---|---|

| 文化面 | 日本と世界の食文化・発酵文化を再発見できる |

| 実践面 | 現地素材や道具を工夫しながらものづくりを楽しめる |

| コミュニケーション面 | 言葉の壁を越えて共感を得られる“会話のきっかけ”になる |

海外でどぶろくを仕込むという行為は、ちょっと変わった趣味に見えるかもしれません。でも実はそれは、「自分の手で文化を体験する」という、とても深くてクリエイティブな旅なのです。

これから海外でどぶろく作りに挑戦してみたいという方は、ぜひ「作ってみること」を楽しんでください。思い通りにいかないこともあるかもしれませんが、そのすべてが、“世界とつながるきっかけ”になるはずです。

出典情報

以下の情報を参考に執筆しています:

-

国税庁「酒税法に基づく自家醸造の規制について」

https://www.nta.go.jp -

U.S. Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau(TTB)「Home Brewing」

https://www.ttb.gov/ -

農林水産省「どぶろく特区について」

https://www.maff.go.jp -

各国の在外日本大使館・領事館による法令情報(2023〜2024年時点)

※海外の法規制は国・地域によって異なるため、必ず現地の最新情報をご確認ください。