「どぶろくを仕込んだけれど、泡があふれて大変!」「想像以上に濁ってしまい、飲みにくい…」そんな発酵トラブルに悩んでいませんか?どぶろく作りは簡単に見えて、温度管理や材料のバランスを間違えると失敗しがちです。本記事では、初心者でも安心して作れるように、泡立ちやにごりの原因と解決策を詳しく解説。発酵の進み具合をチェックする方法や、成功するためのポイントも紹介します。これを読めば、発酵のコントロールが上手くなり、自宅で理想のどぶろくを作れるようになります!

1. どぶろく作りで起こる発酵トラブルとは?

どぶろくは自宅で手軽に作れる発酵飲料ですが、初心者にとっては発酵中のトラブルがつきものです。「泡立ちすぎる」「にごりが多すぎる」「発酵が進まない」といった問題が発生すると、せっかくの仕込みが台無しになってしまいます。ここでは、どぶろく作りで初心者が陥りやすい失敗と、発酵の基本について解説します。

初心者が陥りやすい失敗

どぶろくの発酵トラブルは、主に以下のような原因で起こります。

1. 温度管理のミス

発酵は温度が重要な要素です。適切な温度管理ができていないと、酵母が活性化しすぎたり、逆に働かなくなったりします。

- 最適な発酵温度は15℃〜20℃

- 25℃を超えると酵母が過剰に働き、泡立ちが激しくなる

- 10℃以下では発酵が進みにくくなる

▼ 適切な発酵温度とトラブルの関係(図解)

🎨 グラフ(16:9):発酵温度とトラブルの関係

- 15℃〜20℃(適温):安定した発酵

- 25℃以上(高温):泡立ちすぎ・酸味が強くなる

- 10℃以下(低温):発酵不良・アルコール度数が上がらない

2. 材料の配合ミス

どぶろくは、米・水・麹・酵母を発酵させて作ります。配合バランスを間違えると、発酵の進み方が乱れます。

- 麹が少なすぎると 糖化が進まず、発酵が弱くなる

- 酵母が多すぎると 発酵が進みすぎて、泡立ちが激しくなる

- 水が少なすぎると にごりが強くなりすぎ、雑味が出る

✅ 解決策:レシピ通りのバランスで仕込むことが重要

3. 衛生管理の不足

発酵中に雑菌が入り込むと、酸味が強くなったり、異臭が発生したりします。特に、使用する道具をしっかり消毒していないと、失敗の原因になります。

▼ 失敗しないための衛生管理チェックリスト

✅ 仕込み前に容器・道具を熱湯消毒する

✅ 使う手や布巾も清潔にする

✅ 仕込み環境は清潔に保つ

正しい発酵の基本

どぶろく作りを成功させるためには、基本的な発酵の仕組みを理解することが大切です。

1. 発酵の流れを知る

どぶろくの発酵は、以下のようなプロセスで進みます。

- 糖化(米のデンプンが糖に変わる)

- アルコール発酵(酵母が糖を分解しアルコールを生成)

- 熟成(味が落ち着き、風味が増す)

▼ 発酵過程と必要な期間の目安

| 発酵段階 | 主な変化 | 期間の目安 |

|---|---|---|

| 糖化 | 米が溶けて甘くなる | 1〜2日 |

| アルコール発酵 | 泡が発生し、香りが出る | 5〜10日 |

| 熟成 | 味がまろやかになる | 2週間〜1ヶ月 |

2. 酵母の働きを最大限に活かす

どぶろくの仕込みで、酵母がしっかり働ける環境を作ることが成功のカギです。

🔹 ポイント1:温度を一定に保つ

- 15℃〜20℃をキープ(冷蔵庫の野菜室や発泡スチロールを活用)

🔹 ポイント2:酸素を適度に供給する

- 発酵初期は1日1回かき混ぜる

- 発酵が進んだら混ぜすぎない(酵母が疲れるため)

🔹 ポイント3:発酵が終わるサインを見極める

- 泡が少なくなり、香りが落ち着いたら完成間近

まとめ

どぶろく作りで初心者が陥りやすい失敗は、主に「温度管理」「材料配合」「衛生管理」の3つです。正しい発酵の基本を理解し、適切な環境で仕込めば、失敗を防ぐことができます。

どぶろく作りを楽しむために、基本を押さえて丁寧に発酵を進めましょう!

2. 泡立ちすぎる原因と対策

どぶろくを仕込んでいると、想像以上に泡が立ってしまい、容器から溢れてしまうことがあります。これは発酵が順調に進んでいる証拠でもありますが、制御できないと雑味が出たり、発酵が早く進みすぎたりしてしまいます。ここでは、泡立ちすぎる主な原因とその対策について解説します。

原因① 酵母が活発すぎる(温度管理ミス)

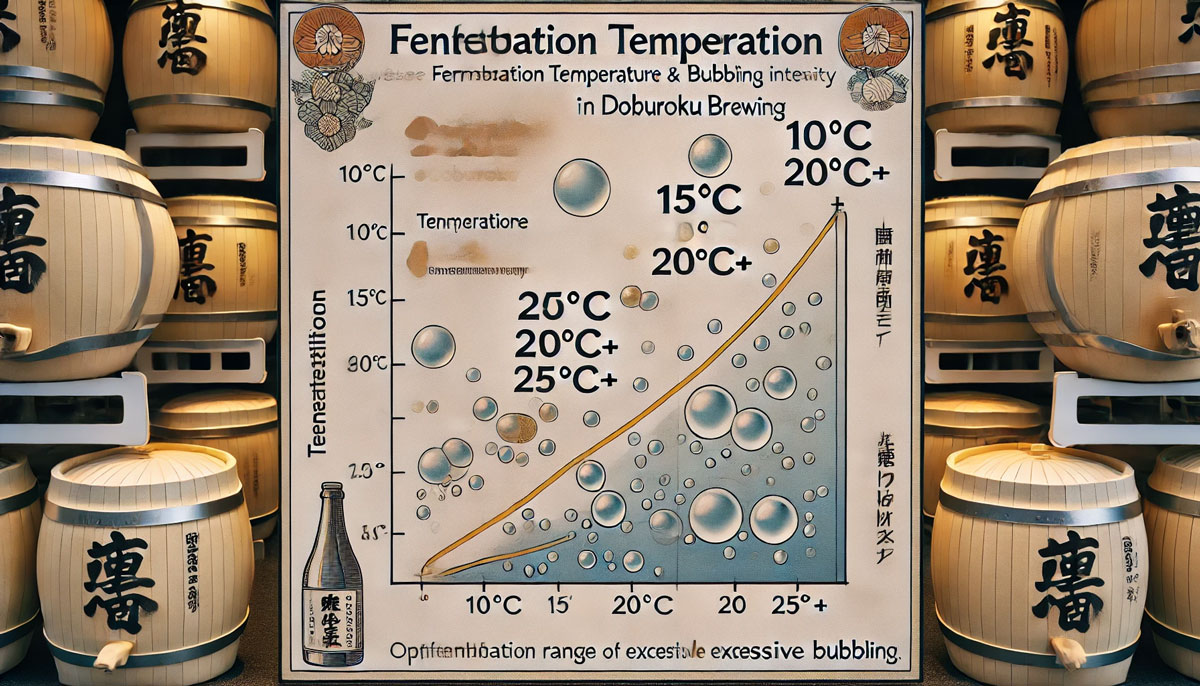

どぶろくの泡立ちは、発酵中に酵母が糖を分解して二酸化炭素を発生させることで起こります。しかし、温度が高すぎると酵母が過剰に活性化し、泡が急激に発生する原因となります。

なぜ温度が影響するのか?

- 適温(15℃〜20℃) → 発酵がゆっくり進み、安定した泡立ち

- 高温(25℃以上) → 酵母が活発になりすぎ、泡立ちが激しくなる

- 低温(10℃以下) → 発酵が進まず、泡立ちがほとんど出ない

発酵温度が25℃を超えると、酵母の活動が急激に進み、泡があふれ出すリスクが高まります。また、温度が高いと酸味が強くなり、どぶろく本来のまろやかな味わいが損なわれることもあります。

原因② 材料の配合バランスが悪い

どぶろく作りでは、米・水・麹・酵母のバランスがとても重要です。この配合が適切でないと、発酵が不安定になり、泡立ちが激しくなることがあります。

配合ミスが泡立ちを引き起こす理由

- 米の量が多すぎる → デンプンが過剰になり、酵母の働きが活発になりすぎる

- 麹の割合が少なすぎる → 糖化がうまく進まず、発酵が乱れる

- 酵母の量が多すぎる → 一気に発酵が進み、泡が大量に発生

例えば、通常のレシピで 米1kgに対して麹200g、酵母1g程度 が目安ですが、酵母を2g以上に増やすと発酵が加速し、泡立ちがコントロールしにくくなります。

【解決策】温度調整と材料の見直し

泡立ちすぎる問題を防ぐには、温度管理を徹底し、材料のバランスを適切に調整することが重要です。

1. 温度管理のポイント

✅ 15℃〜20℃の適温をキープ

✅ 気温が高い時期は冷蔵庫の野菜室や発泡スチロールで温度調整

✅ 25℃を超えたら一度冷却し、発酵を抑える

🎨 グラフ(16:9):「発酵温度と泡立ちの関係」

- 15〜20℃:適度な泡立ち(理想的)

- 25℃以上:泡立ちが激しくなり、溢れ出るリスク

- 10℃以下:発酵が遅すぎて泡立ちがほぼ出ない

2. 材料の見直しポイント

✅ 米・麹・酵母のバランスを適正にする(酵母を増やしすぎない)

✅ 水分量を適切にする(少なすぎると発酵が過剰になりやすい)

✅ レシピ通りの配合を守る(独自アレンジしすぎない)

まとめ

どぶろくの泡立ちすぎ問題は、主に「高温すぎる発酵」と「材料の配合ミス」が原因です。適切な温度管理(15〜20℃)と正しい材料配合を守ることで、発酵をコントロールしやすくなります。どぶろく作りを楽しむために、泡の状態をよく観察しながら進めましょう!

3. にごりすぎる原因と対策

どぶろくは元々にごりのある発酵酒ですが、想像以上に濁ってしまい、口当たりが重くなることがあります。にごりすぎると、風味や飲みやすさが損なわれるだけでなく、雑味が増える原因にもなります。ここでは、にごりが強くなってしまう主な原因と、その解決策を紹介します。

原因① 米の溶け方が不十分

どぶろくのなめらかな口当たりを生み出すには、米がしっかり溶けることが重要です。しかし、米がうまく溶けないと、粒が残りすぎてにごりが強くなってしまいます。

米が溶けない原因と対策

| 原因 | 影響 | 対策 |

|---|---|---|

| 米の蒸し方が不十分 | 米が硬く、発酵中に溶けにくい | 蒸し時間を長めにする(しっかり芯まで火を通す) |

| 麹の量が少ない | 糖化が進まず、米が分解されにくい | 適切な麹の量(米の20〜25%程度)を守る |

| 水分量が少ない | 酵素の働きが鈍くなる | レシピ通りの水分量を守る(米1kgに対して水1.2L前後) |

米がしっかり溶けないと、液体部分と固形部分の分離が進み、口当たりがザラつく原因になります。適切な蒸し加減と麹の量を意識することで、よりなめらかな仕上がりに近づきます。

原因② 発酵の進み具合が適切でない

発酵が進みすぎても、逆に不十分でも、どぶろくのにごり具合に影響します。

発酵不足の場合

- 酵母が十分に働かず、米の粒が残りやすい

- どろっとした舌触りになり、未完成の味わいになる

対策:温度管理を適切に行い、発酵期間を十分に取る(7〜10日が目安)

発酵が進みすぎた場合

- 米が完全に分解され、にごりが極端に増える

- 酸味が強くなり、アルコール度数も上がりすぎる

対策:発酵が適度なタイミングで終わるよう、味見をしながら管理する

発酵が早く進みすぎると、にごりが多くなりすぎるだけでなく、味のバランスも崩れるため注意が必要です。

【解決策】適切な撹拌と発酵時間の調整

にごりすぎを防ぐためには、発酵中の管理が重要です。

1. 発酵中の撹拌(かくはん)のコツ

✅ 仕込み初期(1〜3日目):1日1回軽くかき混ぜる

✅ 中盤(4〜7日目):発酵が進むにつれ、かき混ぜすぎないように注意

✅ 終盤(8日目以降):自然に分離させ、米粒を落ち着かせる

撹拌を適切に行うことで、米が均一に溶け、にごりすぎを防げます。

2. 発酵時間の調整

✅ 目安は 7〜10日(温度によって調整)

✅ 早すぎると発酵が不十分で米が残りすぎる

✅ 長すぎるとにごりが増え、酸味も強くなる

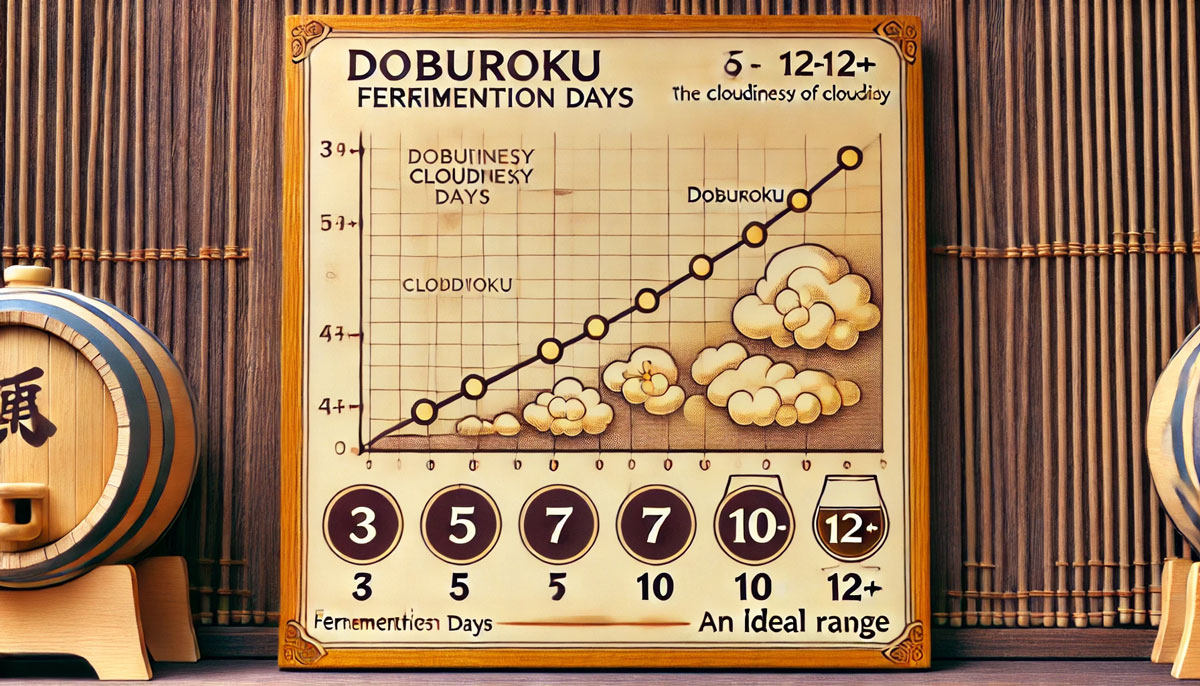

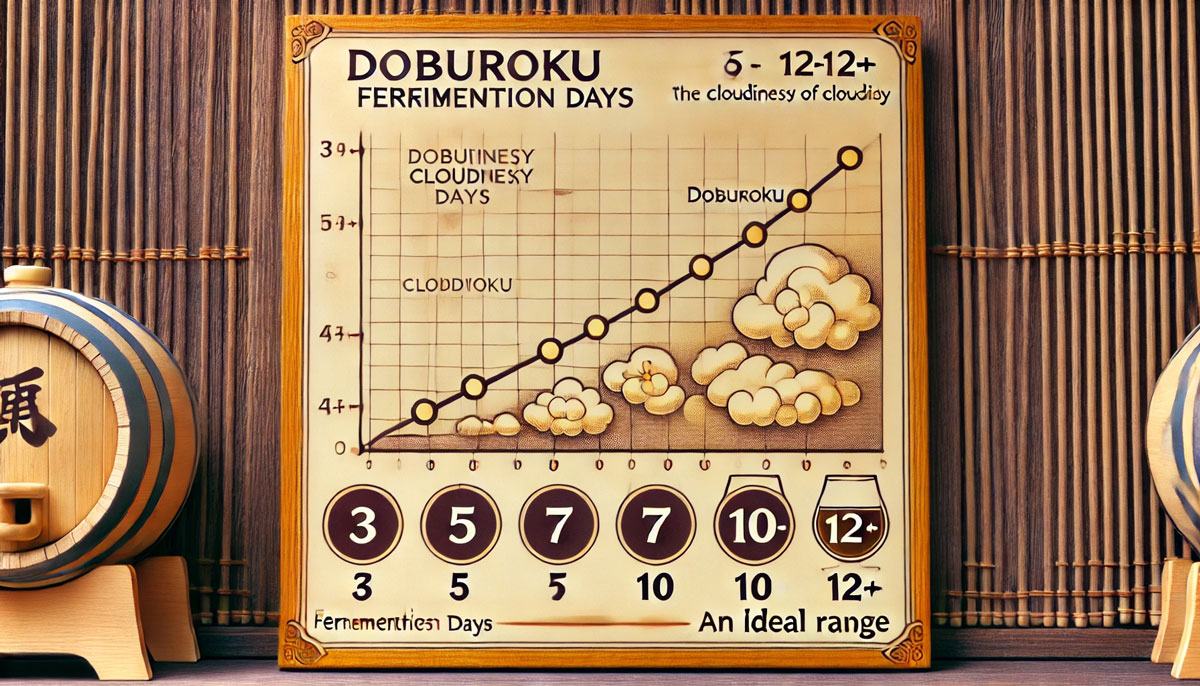

🎨 グラフ:「発酵日数とにごりの関係」

- 5日以下 → 発酵不足で米の粒が残る

- 7〜10日 → なめらかでバランスの良い仕上がり(理想的)

- 12日以上 → にごりすぎ・酸味が強くなる

まとめ

どぶろくのにごりすぎ問題は、「米が十分に溶けていない」「発酵の進み具合が適切でない」ことが主な原因です。適切な撹拌と発酵時間の管理を行うことで、なめらかで飲みやすいどぶろくに仕上げることができます。

発酵の様子をしっかり観察しながら、自分好みの仕上がりを見極めましょう!

4. どぶろく作りを成功させるためのポイント

どぶろく作りを失敗しないためには、発酵の基本をしっかり押さえ、適切な管理を行うことが重要です。特に、「温度・時間・材料バランスの管理」と「発酵の進行をチェックする方法」を知っておくことで、安定した仕上がりになります。ここでは、どぶろく作りの成功のポイントを詳しく解説します。

温度・時間・材料バランスの管理

どぶろく作りにおいて、温度・発酵時間・材料のバランスが最も重要な要素です。この3つを適切に管理することで、理想的な発酵が進み、泡立ちすぎやにごりすぎといったトラブルを防ぐことができます。

① 温度管理のポイント

発酵温度は、どぶろくの仕上がりを大きく左右します。

| 温度帯 | 発酵の特徴 | リスク |

|---|---|---|

| 10℃以下 | 発酵が遅く、時間がかかる | 失敗しやすい(発酵停止) |

| 15〜20℃(理想) | 安定した発酵が進み、風味が良くなる | なし |

| 25℃以上 | 発酵が急激に進み、泡立ちすぎや酸味が増す | 雑味が出る、泡があふれる |

✅ 最適な温度:15〜20℃

✅ 気温が高い時期は冷蔵庫の野菜室や発泡スチロールを活用

② 発酵時間の管理

発酵が早すぎても遅すぎても、どぶろくの味に影響します。

🎨 グラフ:「発酵日数とどぶろくの状態」

- 3〜5日目:発酵が活発、泡が多く出る

- 7〜10日目:発酵が落ち着き、味がまろやかになる(理想)

- 12日以上:発酵が進みすぎ、酸味が強くなる

✅ 目安の発酵期間:7〜10日

✅ 長く発酵させすぎると酸味が強くなるため注意

③ 材料バランスの管理

どぶろくの基本材料である米・麹・酵母・水のバランスが適切でないと、発酵が不安定になりやすいです。

▼ 理想的な材料バランス(1Lのどぶろくを作る場合)

| 材料 | 推奨量 |

|---|---|

| 米(蒸し米) | 1kg |

| 麹 | 200g〜250g |

| 水 | 1.2L〜1.5L |

| 酵母 | 1g(入れすぎに注意) |

✅ 麹の量が少ないと発酵が弱くなる

✅ 酵母を入れすぎると泡立ちすぎる原因に

レシピ通りのバランスを守ることで、安定した発酵が期待できます!

発酵の進行をチェックする方法

どぶろくの発酵が順調かどうかを判断するには、以下のポイントを観察することが重要です。

① 泡の状態を確認する

発酵の進み具合は、泡の出方で判断できます。

| 泡の状態 | 発酵の進行状況 |

|---|---|

| 泡が少ない(初日〜2日目) | 仕込みがスタート |

| 泡が多く活発(3〜5日目) | 発酵が順調に進行 |

| 泡が減り落ち着く(7〜10日目) | そろそろ完成のタイミング |

✅ 泡が急激に増えすぎたら温度を下げる

✅ 泡が減ったら味見をして完成の判断をする

② 香りと味をチェックする

発酵中の香りも、進行状況を知る大事なポイントです。

✅ 甘い香り → 発酵初期(糖化が進行中)

✅ フルーティーな香り → 発酵が順調

✅ ツンとした酸味の強い香り → 発酵が進みすぎ(冷却する)

また、発酵が進むにつれて、味も変化します。仕上がり前には少し味見をして、ちょうどよいタイミングで発酵を止めましょう。

まとめ

どぶろく作りを成功させるには、

✅ 温度は15〜20℃をキープ

✅ 発酵期間は7〜10日を目安にする

✅ 米・麹・酵母のバランスを守る

✅ 泡や香りで発酵の進行をチェックする

適切な管理を行えば、初心者でも美味しいどぶろくが作れます!ぜひ発酵の過程を楽しみながら、自分好みのどぶろく作りに挑戦してみましょう!

5. まとめ:失敗しないどぶろく作りのコツ

どぶろく作りは発酵の状態をしっかり管理すれば、初心者でも美味しく仕上げることができます。しかし、泡立ちすぎやにごりすぎなどのトラブルは起こりやすく、「どこで失敗したのかわからない…」と悩むこともあるでしょう。

ここでは、よくあるトラブルを防ぐ方法と、初心者でも簡単にできる工夫についてまとめました。

よくあるトラブルを防ぐ方法

どぶろく作りで起こりがちな失敗と、それを防ぐための対策を整理しました。

① 泡立ちすぎを防ぐには?

✅ 温度を15〜20℃にキープ(25℃以上になると発酵が進みすぎる)

✅ 酵母の量を適量にする(多すぎると泡が激しくなる)

✅ 発酵初期のかき混ぜすぎに注意(酸素が多いと発泡が強まる)

▼ 発酵温度と泡立ちの関係

- 15〜20℃ → 安定した発酵で適度な泡立ち(理想)

- 25℃以上 → 泡があふれやすい

- 10℃以下 → 発酵が進まず泡がほぼ出ない

② にごりすぎを防ぐには?

✅ 米の蒸し方をしっかり行う(芯が残ると米が溶けにくい)

✅ 麹の量を適切に(少ないと糖化が進まず、粒が残る)

✅ 発酵時間を管理する(長すぎるとにごりが多くなる)

発酵期間が長くなると、にごりが強くなり酸味も増してしまうので注意しましょう!

初心者でも簡単にできる工夫

どぶろく作りに慣れていない初心者でも、ちょっとした工夫をすることで失敗を減らせます。

① 発酵環境を整える

▶ 発泡スチロール箱を使う

発酵温度を一定に保つために、発泡スチロールの箱に仕込み容器を入れると、温度変化を抑えやすくなります。

▶ 温度計で発酵温度をチェック

特に冬場は温度が下がりすぎないよう、こたつの近くに置くなどの工夫をするとよいでしょう。

② 発酵の進行をこまめにチェックする

✅ 泡の状態を観察(泡立ちすぎていたら温度を下げる)

✅ 香りの変化を感じる(酸っぱい匂いが強くなったら発酵が進みすぎ)

✅ 味見をする(甘さが残っているか、発酵が進みすぎていないか確認)

特に、泡・香り・味の3つの変化をチェックすることで、発酵の進み具合を見極めやすくなります。

まとめ

どぶろく作りを成功させるためには、次のポイントを押さえることが大切です。

✅ 温度は15〜20℃を維持する

✅ 材料のバランスを守る(特に酵母と麹の量)

✅ 泡やにごりの状態をこまめにチェックする

✅ 発酵時間は7〜10日を目安に管理する

この基本を押さえていれば、初心者でも美味しいどぶろくが作れます!発酵の様子を観察しながら、自分好みの仕上がりを目指してみてください。

出典情報

- 日本酒造組合中央会:「どぶろくの発酵メカニズム」

- 国税庁 酒類行政情報:「家庭での酒類製造に関する注意点」

- 醸造専門書籍:「伝統発酵食品の科学」