どぶろく作りに興味があるけれど、発酵や温度管理が難しそうと感じていませんか?発酵時間や温度がどぶろくの味を左右する重要な要素で、失敗を避けたい初心者には不安な点も多いでしょう。本記事では、どぶろくの発酵時間や温度管理のポイントをわかりやすく解説。初めての方でも安心して美味しいどぶろくを作るための具体的な方法を紹介します。これを読めば、あなたも自分好みのどぶろく作りを楽しめます!

1. どぶろく作りにおける発酵の重要性とは?

どぶろく作りにおいて、発酵は味わいを左右する最も重要な要素です。発酵の過程で、どぶろくの基本的な風味やアルコール度数が決まり、さらに甘さや酸味、香りにも大きな影響を与えます。この発酵が上手くいけば、美味しいどぶろくができるのはもちろん、手作りの楽しさも倍増します。ここでは、発酵がどぶろくの味わいにどのように影響を与えるか、詳しく見ていきましょう。

発酵が甘さに与える影響

発酵は、酵母が米や麹の中に含まれる糖分をアルコールと二酸化炭素に変えるプロセスです。この際、発酵の進み具合によって、どぶろくの甘さが変わってきます。発酵が短期間で終わった場合、どぶろくの中に多くの糖分が残り、甘めの味わいになります。一方、発酵が進みすぎると糖分がどんどん分解され、甘さが控えめになり、どちらかというと辛口のどぶろくが出来上がります。

家庭でどぶろくを作る際は、この甘さの調整が一つのポイントです。例えば、甘めのどぶろくが好みであれば、発酵を少し早めに止めることが考えられます。逆に、辛口が好きな場合は、長めに発酵させることで好みの味に仕上げられます。

酸味とアルコール度数に及ぼす影響

発酵のもう一つの重要な要素は、酸味です。発酵が進むと、乳酸や酢酸が生成され、どぶろくに特有の酸味が出てきます。適度な酸味は、どぶろくの風味を引き締め、バランスの取れた味わいを生み出します。しかし、発酵が進みすぎると酸味が強くなりすぎ、飲みにくい酸っぱいどぶろくになってしまう可能性もあります。そのため、発酵の進行具合をしっかりと観察しながら、酸味が適度に残るよう調整することが大切です。

また、発酵はどぶろくのアルコール度数にも影響します。酵母が糖を分解してアルコールを生成するため、発酵が長く続けば続くほど、どぶろくのアルコール度数は上がります。一般的などぶろくのアルコール度数は6~10%程度ですが、発酵時間によってこれをある程度コントロールできます。ただし、長期間発酵させると酸味や風味が変わりやすいため、アルコール度数と味のバランスを考慮することが大切です。

香りに与える影響

どぶろくの香りも、発酵過程によって大きく変化します。発酵中、酵母はエステルと呼ばれる化合物を生成します。このエステルは、フルーティーな香りや発酵酒特有の芳香を生み出し、どぶろくの魅力を一層引き立てます。発酵が順調に進むと、米や麹の自然な香りが活きた豊かな香りが楽しめますが、発酵が不十分だと香りが弱く、逆に過発酵になると酢酸のような不快な匂いが生じることもあります。

発酵を最適化するための注意点

どぶろくを美味しくするためには、発酵のプロセスをうまく管理することが不可欠です。発酵は、酵母の活動が盛んになる適切な温度や湿度環境で行われます。発酵中の温度や時間をしっかりと管理することで、酵母が最適なペースで働き、どぶろくの風味を最大限に引き出すことができます。

また、発酵が進む過程で定期的に味や香りを確認し、適切なタイミングで発酵を止めることも重要です。発酵を止めるタイミングは、好みの甘さや酸味に応じて調整できます。発酵を完全に終わらせるには、温度を下げて酵母の活動を抑えるか、冷蔵庫で保管して発酵を遅らせることが一般的です。

どぶろく作りにおける発酵は、味わいの鍵を握る非常に大切なプロセスです。発酵時間と温度をしっかり管理し、甘さや酸味、アルコール度数を調整することで、自分好みの美味しいどぶろくを作ることができます。

2. 美味しいどぶろくに必要な発酵時間の目安

どぶろく作りで、発酵時間は風味や仕上がりに大きく影響します。発酵の進行具合は、甘さやアルコール度数、香りの強さに直結するため、発酵時間をしっかりと把握しておくことが、美味しいどぶろくを作るための大切なポイントです。ここでは、初心者でもわかりやすく、短い発酵と長い発酵の違いを具体的に解説し、最適な発酵時間の目安を紹介します。

短い発酵:甘みが強く、軽い味わいに

どぶろくの発酵時間が短い場合、発酵の初期段階で多くの糖分が残ります。このため、短期間で仕上げたどぶろくは甘さが強く、飲みやすい味わいになります。発酵時間の目安としては、3日から5日程度の発酵期間が一般的です。短い発酵でできたどぶろくは、軽いアルコール度数(5~7%程度)で、口当たりが滑らかでフルーティーな味わいになることが特徴です。

このタイプのどぶろくは、初心者でも楽しみやすく、米の自然な甘みが残った味を好む人には最適です。また、短い発酵期間では酸味が控えめであるため、酸味が苦手な方やフルーティーな香りを楽しみたい人にぴったりの仕上がりです。ただし、糖分が多く残っているため、保存期間が長くなると発酵が進みすぎてしまい、味が変化する可能性があるので注意が必要です。

長い発酵:辛口でしっかりした味わいに

発酵を長く続けると、酵母が糖分をほぼ完全にアルコールと二酸化炭素に分解するため、どぶろくは辛口に仕上がります。長い発酵時間の目安は、1週間から2週間程度です。この間、どぶろくのアルコール度数は徐々に上がり、8~10%前後に達することが多いです。辛口のどぶろくは、しっかりとしたアルコール感とキリッとした味わいが特徴で、甘さがほとんどないため、スッキリとした飲み心地になります。

また、発酵が進むと乳酸などの酸味成分が生成されるため、爽やかな酸味が感じられるどぶろくになります。この酸味は、どぶろくの風味を引き締め、食事との相性も良くなるため、辛口派の方や酸味を楽しみたい方に好まれる傾向があります。ただし、発酵が進みすぎると酸味が強くなりすぎることがあるため、発酵の具合をしっかり観察することが重要です。

発酵時間の最適な目安

どぶろくの発酵時間は、温度や使用する酵母の種類、米や麹の質などによっても変わるため、一概に決めることはできませんが、目安としては5日から10日が一般的です。この期間内であれば、程よい甘みと酸味、そしてアルコール度数のバランスが取れたどぶろくが完成します。

例えば、甘口のどぶろくを作りたい場合は、発酵が進みすぎないよう5日目くらいで味見をし、発酵をストップさせるのが良いでしょう。これに対して、辛口でアルコール度数が高めのどぶろくを楽しみたい場合は、10日程度の発酵を目安にし、酸味が出始めた段階で発酵を止めるとバランスが取れた味わいになります。

発酵を見極めるポイント

発酵時間がどのくらい進んでいるかを判断するために、いくつかのポイントを押さえておくと便利です。まず、発酵中に泡が発生するのは酵母が活発に活動している証拠です。発酵が進むにつれて泡が減少し、味や香りが変化します。この時、適度な甘さや酸味を感じるようになったら、発酵を止めるタイミングです。

また、発酵が終わりに近づくと、どぶろくの味がまろやかになり、アルコール度数も安定します。この段階で冷蔵庫に入れ、酵母の活動を停止させると、最適なタイミングでどぶろくを完成させることができます。味見を繰り返しながら、理想のタイミングを見極めることが美味しいどぶろく作りの秘訣です。

どぶろくの発酵時間は、味の好みに大きく影響します。初心者は短期間の発酵から始め、徐々に自分好みの味わいを追求していくと良いでしょう。

3. どぶろく作りにおける温度管理の重要性

どぶろく作りにおいて、温度管理は発酵を成功させるために極めて重要な要素です。発酵過程では酵母が活発に活動し、米や麹の糖分をアルコールや酸に変換していきますが、その酵母の活動は温度に大きく左右されます。温度が適切でなければ、どぶろくの風味やアルコール度数に悪影響が及び、最終的な仕上がりに大きな差が出てしまいます。ここでは、発酵温度がどぶろくの味にどのような影響を与えるか、そして最適な温度管理について詳しく解説します。

発酵温度が味に与える影響

どぶろくの発酵温度は、甘み、酸味、アルコール度数、そして香りに影響を与えます。酵母は温度に敏感であり、温度が高すぎると発酵が急速に進みすぎてしまい、どぶろくの風味が粗雑になったり、酸味が強すぎたりすることがあります。一方、温度が低すぎると酵母の活動が鈍くなり、発酵が不十分で甘すぎるどぶろくが出来上がることがあります。適切な温度管理を行うことで、どぶろくの味わいを思い通りにコントロールすることができます。

低温発酵と高温発酵の違い

発酵温度をコントロールする上で、低温発酵と高温発酵の違いを理解しておくことが大切です。それぞれの発酵プロセスによって、最終的などぶろくの特徴が大きく変わります。

低温発酵(10~15℃)

低温発酵では、酵母の活動がゆっくりと進むため、発酵期間が長くなります。低温発酵のどぶろくは、甘みが強く、香りが豊かでまろやかな味わいになる傾向があります。特に、フルーティーな香りが強く出やすく、初心者や甘口のどぶろくを好む方におすすめです。また、アルコール度数も比較的抑えられ、飲みやすい仕上がりになります。

低温発酵のもう一つの利点は、酵母が安定して活動するため、発酵のコントロールがしやすい点です。急激に発酵が進むリスクが少ないため、失敗が少なく、長期間発酵させても風味が損なわれにくいという特徴があります。ただし、発酵が進むスピードが遅いため、完成までに時間がかかるのがデメリットです。

高温発酵(20~30℃)

高温発酵では、酵母の活動が非常に活発になり、発酵が短期間で進みます。高温発酵のどぶろくは、辛口でシャープな味わいになりやすく、アルコール度数も高くなります。発酵期間は数日から1週間程度と短めで、急いでどぶろくを作りたい場合には適しています。

ただし、高温発酵はリスクも伴います。温度が高すぎると、酵母が過剰に活動しすぎて発酵が進みすぎ、どぶろくが酸っぱくなりやすいです。また、アルコールの生成が急速に進むため、味が粗くなることがあります。高温発酵を行う場合は、温度が一定以上に上がらないように、特に夏場などでは細心の注意が必要です。

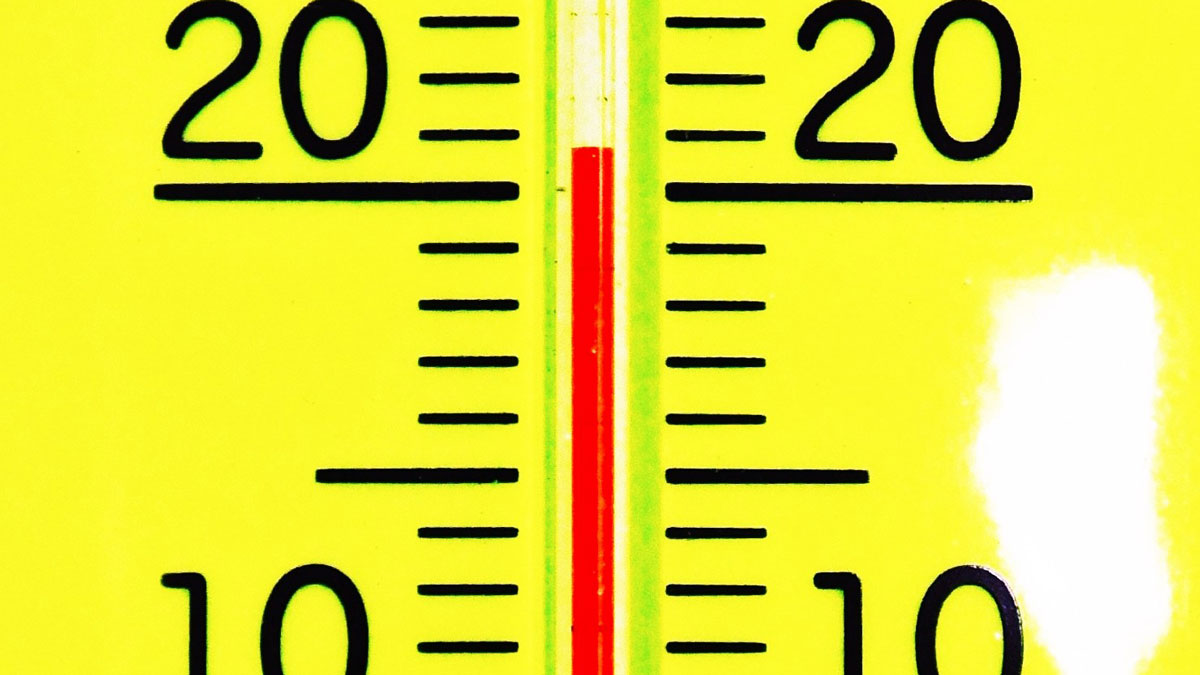

最適な温度帯は15~20℃

どぶろく作りにおいて、一般的に推奨される発酵温度帯は**15~20℃**です。この温度帯は、酵母が安定して活動し、発酵がスムーズに進みやすい条件を提供します。15~20℃では、発酵の進行が早すぎず遅すぎず、程よいペースでどぶろくが出来上がります。この温度帯で発酵させると、適度な甘さと酸味がバランスよく保たれ、アルコール度数も8~10%程度の飲みやすい仕上がりになります。

特に、日本の春や秋の気候は、この温度帯に近いため、季節に合わせて発酵を行うことで温度管理がしやすくなります。温度を一定に保つためには、発酵容器を保温シートで包んだり、冷蔵庫のような温度が安定した場所に置くのが効果的です。

温度管理のポイント

発酵温度を管理する際には、いくつかのポイントを押さえておきましょう。まず、温度計を使用して発酵容器の周囲温度を定期的に確認し、特に急激な温度変化を避けることが重要です。また、発酵容器の場所も工夫が必要です。夏場は冷暗所で発酵させるか、エアコンを使用して室温を管理し、冬場は保温シートや発酵用の保温機器を使って温度を適切に保ちます。

温度管理がしっかりできていれば、どぶろくの風味や質が安定し、毎回美味しい仕上がりを期待できます。どぶろく作りを楽しむためにも、温度管理をしっかりと行い、理想的などぶろくを目指してみてください。

どぶろく作りにおける温度管理は、味の決め手となる重要な要素です。適切な温度帯を維持することで、甘さや酸味、アルコール度数を思い通りにコントロールし、理想のどぶろくを作ることができます。

自宅でどぶろくを手作りしたい方や市販のどぶろくを楽しみたい方へ。基本の作り方やおすすめ銘柄、健康効果まで徹底解説。どぶろくの魅力と楽しみ方がわかる記事です。

4. 季節ごとの発酵温度調整方法:夏と冬で違う?

どぶろく作りにおいて、発酵温度の管理は美味しい仕上がりを左右する重要なポイントです。しかし、日本には四季があり、季節によって気温が大きく変わるため、発酵中の温度管理が難しくなることがあります。特に、夏場の暑さや冬場の寒さは、発酵に影響を与えやすい条件です。ここでは、季節ごとの発酵温度の違いと、それに合わせた具体的な調整方法について説明します。

夏場の発酵:高温による急激な発酵を防ぐ

夏の時期、日本の気温はしばしば30℃を超えることがあります。どぶろくの発酵に適した温度帯は15~20℃程度ですから、夏場の高温では発酵が早く進みすぎることが大きな問題となります。高温環境では酵母が活発に活動しすぎ、発酵が短期間で急速に進行してしまい、味わいが粗くなることがあります。さらに、酸味が強く出たり、アルコール度数が上がりすぎて飲みにくくなる可能性もあります。

夏場の温度調整対策

- 冷暗所で保管

夏の暑さを避けるため、発酵容器はできるだけ涼しい場所に置くことが重要です。例えば、直射日光が当たらない風通しの良い場所や、家の中でも比較的涼しい地下室やクローゼットなどが適しています。 - 発酵容器を冷却する

室温が高すぎる場合、発酵容器を冷却するのも一つの手です。例えば、水を張ったバケツに発酵容器を浸すことで温度を下げることができます。また、市販の冷却シートや保冷剤を使って容器の周囲を冷やすのも有効です。 - エアコンや冷蔵庫を活用する

夏場の温度管理にはエアコンが有効です。部屋全体の温度を一定に保つことで、発酵中の急激な温度変化を防ぐことができます。また、発酵が進みすぎるのを防ぐために、一時的に冷蔵庫で温度を下げる方法もあります。冷蔵庫内に入れる際は、温度が低すぎないように注意し、設定温度を調整しましょう。

冬場の発酵:低温で発酵が進みにくくなる

冬場の寒さは、夏とは逆に発酵を遅らせる原因になります。気温が10℃を下回ると酵母の活動が鈍くなり、発酵がほとんど進まなくなる場合があります。発酵が進まないと、どぶろくの甘みが強く残りすぎたり、アルコール度数が十分に上がらなかったりするため、風味が整わない可能性があります。

冬場の温度調整対策

- 発酵容器を保温する

冬の寒さから発酵を守るためには、発酵容器の温度を保つことが重要です。例えば、発酵容器を毛布やタオルで包み、保温シートを使って温度を維持する方法があります。専用の発酵用保温機器も市販されており、安定した温度管理が可能です。 - 暖かい場所で発酵させる

冬場は発酵容器を暖房の効いた部屋や日当たりの良い場所に置くことで、適切な温度を保つことができます。ただし、暖房の熱風が直接当たると温度が上がりすぎる可能性があるため、部屋全体の温度が均一な場所を選ぶのがポイントです。 - 発酵器やヒーターの利用

本格的にどぶろくを作る場合、専用の発酵器やヒーターを使用するのも効果的です。これらの機器は、発酵温度を正確に管理できるため、冬の寒さでも安定した発酵を実現します。特に温度調節機能がついているタイプは、15~20℃に設定して自動的に温度を維持できるため便利です。

季節ごとの温度管理のまとめ

夏と冬の気温差が大きい日本では、季節ごとにどぶろくの発酵温度を調整する必要があります。夏場は発酵が急激に進まないように温度を下げる対策を行い、冬場は発酵が滞らないように温度を上げて保温することが大切です。発酵温度を適切に管理することで、どの季節でも美味しいどぶろくを作ることが可能です。

また、どぶろくの発酵には、温度が安定している春や秋の気候も理想的です。この季節では、極端な温度管理を行わなくても自然と適切な発酵環境が整いやすいです。どぶろく作りを始めるタイミングとして、春や秋は特におすすめです。

どぶろくの発酵温度は季節によって大きく変わるため、季節に応じた温度調整が必要です。夏と冬の気温変化に合わせて温度管理をしっかり行い、どの季節でも安定した美味しいどぶろく作りを楽しんでください。

5. 発酵を見極める!美味しいどぶろくの完成サイン

どぶろく作りにおいて、発酵の進行具合を正確に見極めることが、美味しいどぶろくを完成させるための重要なポイントです。発酵が不足していれば甘みが強すぎ、逆に発酵が進みすぎると酸味が強くなり、理想の味から離れてしまうことがあります。発酵が適切に進んだかどうかを判断するためには、泡の状態、香り、味といったいくつかのサインに注意を払う必要があります。ここでは、発酵が完了したかを判断するための具体的なポイントを紹介し、失敗を防ぐための見極め方を解説します。

1. 泡の状況を確認する

発酵中のどぶろくには、酵母が糖分をアルコールと二酸化炭素に変える過程で泡が発生します。この泡の状況は、発酵の進行具合を把握するための重要なサインです。

- 発酵初期:発酵が始まってから最初の数日は、酵母が活発に働き、泡がたくさん出てくるのが一般的です。特に表面に細かい泡が多く見られる場合は、発酵が順調に進んでいる証拠です。この段階では、まだ糖分が多く残っているため、味見をしても甘さが強いでしょう。

- 発酵中期:発酵が進むにつれて、泡の量が次第に減ってきます。泡が減少してくると、どぶろくの味が徐々にアルコール風味に変わっていき、甘みも次第に薄れてきます。この段階では、酸味が少しずつ現れ、どぶろく特有のまろやかさが増していきます。

- 発酵後期:泡がほとんど消え、静かな状態になったときが発酵の完了サインです。この状態まで発酵が進むと、どぶろくはアルコールがしっかりと生成され、風味が整います。もし泡が全く出なくなったら、発酵が完了しているか、もしくは発酵が停滞してしまっている可能性があります。

2. 香りの変化をチェック

どぶろくの発酵中は、香りの変化も発酵状態を判断するための大切な手がかりです。発酵が進むにつれて、香りがどのように変化していくかを感じ取りましょう。

- 発酵初期:発酵が始まったばかりのどぶろくは、米や麹の甘い香りが強く感じられます。この段階ではまだアルコールの匂いはほとんどせず、酵母が活発に働いている匂いが目立ちます。

- 発酵中期:発酵が進むにつれて、香りは少しずつフルーティーでアルコール感のある匂いに変わっていきます。特に低温発酵の場合は、果実のような爽やかな香りが感じられることがあります。この時期の香りがどぶろくの味わいを決める一つの指標になります。

- 発酵後期:発酵が完了に近づくと、アルコールの香りが強くなり、酵母の香りは徐々に薄れていきます。もし酸っぱい酢のような匂いが強くなりすぎた場合は、発酵が進みすぎている可能性があるため、早めに発酵を止めることが必要です。

3. 味の変化を見極める

どぶろくの味は発酵の進行具合によって大きく変わります。定期的に味見をして、理想のタイミングを見極めることが失敗を防ぐコツです。

- 発酵初期:発酵が始まってから数日間は、糖分が多く残っているため、非常に甘い味わいがします。この段階では、まだアルコール感は少なく、ほとんどジュースのような味です。

- 発酵中期:発酵が進むにつれて甘さが少しずつ減少し、酸味とアルコール感がバランスよく現れてきます。この時期にどぶろくの味を調整することで、甘口や辛口など自分好みの味に仕上げることが可能です。

- 発酵後期:発酵が完了する頃には、アルコールがしっかりと生成され、甘みがほとんどなくなり、すっきりとした辛口の味わいになります。アルコール度数がしっかりしているため、風味が完成した状態です。味に酸味が強く感じられる場合は、発酵が進みすぎている可能性があるので、この時点で発酵を止めるか、冷蔵保存してさらに発酵を遅らせると良いでしょう。

4. 発酵完了の判断ポイント

最終的に発酵が完了したかどうかを判断するためには、泡の状況、香り、味の3つの要素を総合的に考慮します。泡が消え、香りがアルコールを含みつつも酸味が強すぎない状態で、味に酸っぱさが感じられない場合は、発酵が理想的に進んでいるサインです。

どぶろくは、発酵具合を確認しながら自分の好みで発酵を止めるタイミングを決められる点が魅力です。発酵が完了したと思ったら、冷蔵庫に移して酵母の活動を停止させ、風味を保ちましょう。

発酵を見極めることは、どぶろく作りにおいて成功の鍵となります。泡、香り、味の変化を注意深く観察し、理想のタイミングで発酵を止めることで、美味しいどぶろくが完成します。

6. どぶろくの失敗を防ぐ!よくあるトラブルと解決策

どぶろく作りはシンプルに見えて、発酵中にさまざまなトラブルが発生することがあります。特に、発酵の温度管理は失敗の原因になりやすいポイントです。発酵温度が適切でなければ、どぶろくの味や品質に悪影響を与え、酸っぱすぎる、甘すぎる、発酵が進まないなどの問題が起こることがあります。ここでは、よくあるトラブルとその解決策を紹介し、さらに発酵中の温度管理をサポートする道具やおすすめグッズもご紹介します。

よくあるトラブル1: 発酵が進まない

発酵が進まない原因の一つは、温度が低すぎることです。発酵に適した温度は15~20℃ですが、特に冬場や寒い部屋では温度が下がりすぎて酵母の活動が鈍くなることがあります。結果、発酵が進まなくなり、どぶろくが甘くなりすぎてしまう場合があります。

解決策

発酵が進まない場合は、発酵容器の温度を上げる工夫をしましょう。たとえば、保温効果のあるヒーターや専用の発酵器を使って適温に保つことが効果的です。

- おすすめグッズ:発酵器やヒーター

- **「フォースター 電動発酵器」**は、発酵温度を15~40℃に設定できるため、冬場でも安定した発酵をサポートしてくれます。自動温度調節機能がついているため、発酵の進行を簡単にコントロール可能です。価格帯は1万円前後ですが、手間を省きたい方にはおすすめです。

よくあるトラブル2: 発酵が進みすぎて酸っぱくなる

反対に、温度が高すぎると酵母が急激に活動しすぎて、どぶろくが過発酵になってしまうことがあります。特に夏場のように気温が30℃を超えると、発酵が進みすぎて酸っぱくなったり、アルコール度数が上がりすぎたりして、風味が損なわれます。

解決策

発酵が進みすぎるのを防ぐには、発酵容器を冷却する方法を取り入れましょう。夏場や室温が高い環境では、冷却シートやクーラーボックスを使うと効果的です。

- おすすめグッズ:クーラーボックス

- **「イグルー クーラーボックス」**は、発酵容器を一定の温度に保つために便利です。どぶろくの発酵容器をこのクーラーボックスに入れ、周囲に氷や保冷剤を置くことで、温度が高すぎる環境でも安定した発酵を維持できます。クーラーボックスはアウトドア用としても活用でき、比較的リーズナブルな価格帯(3000円~5000円)です。

よくあるトラブル3: 発酵温度が一定に保てない

どぶろく作りで重要なのは、発酵中の温度を一定に保つことです。特に、温度の急激な変化は酵母にストレスを与え、発酵が不安定になる原因になります。例えば、日中と夜の気温差が大きい場所に発酵容器を置いていると、昼間に温度が高くなりすぎ、夜間に温度が下がりすぎてしまうことがあります。

解決策

温度を安定させるためには、温度計を使って常に発酵温度をモニターすることが重要です。また、保温効果のあるシートやケースで容器を包み、外気の影響を最小限に抑える工夫も役立ちます。

- おすすめグッズ:温度計

- **「タニタ デジタル温度計 TT-559」**は、コンパクトで使いやすく、発酵容器内の温度を正確に測定できます。温度が適正範囲内に収まっているかを随時確認できるので、発酵の失敗を防ぐことが可能です。価格も手頃で1000円程度で購入できるため、手軽に始められるアイテムです。

- おすすめグッズ:保温シート

- **「サーモス 保温シート」**は、発酵容器を包むことで外気の影響を和らげ、温度を一定に保つことができます。夏場の冷房や冬場の寒さから発酵容器を守ることができ、手軽に温度管理をサポートしてくれる便利なアイテムです。

よくあるトラブル4: 味が思った通りにならない

どぶろくの味が期待通りに仕上がらない原因は、発酵温度の管理不足によることが多いです。温度管理が不十分だと、酸味が強すぎたり、甘みが残りすぎたりと、バランスの悪い仕上がりになることがあります。

解決策

発酵温度を最適な範囲(15~20℃)で保つための道具を活用することで、味わいのコントロールがしやすくなります。温度計、保温・冷却グッズを組み合わせて、どぶろくの発酵環境を最適化しましょう。

発酵中の温度管理は、どぶろくの品質に大きな影響を与える重要な要素です。適切な道具やグッズを使って温度を一定に保つことで、失敗を防ぎ、理想のどぶろくを作ることが可能です。温度計や発酵器、クーラーボックスなどを活用して、ぜひ美味しいどぶろく作りを楽しんでください。

7. 美味しいどぶろくを作るための温度管理グッズ・道具紹介

どぶろく作りで最も重要な要素の一つが、温度管理です。発酵に適した温度は15~20℃で、この範囲を維持することで、どぶろくの発酵がスムーズに進み、理想の味わいに仕上げることができます。しかし、季節や室温の変動により、発酵中の温度を保つのは難しいこともあります。ここでは、発酵中の温度管理に役立つ道具やグッズを紹介し、それぞれの製品レビューも交えて、どぶろく作りを成功させるためのヒントをお伝えします。

1. 温度計:発酵温度を常に把握

発酵中の温度を正確に把握するためには、温度計が必須です。発酵温度が適切でなければ、どぶろくの味わいが期待通りにならないことがあるため、常に温度を確認できる状態を整えましょう。

- おすすめ製品:タニタ デジタル温度計 TT-559

- このコンパクトなデジタル温度計は、発酵容器の周囲や液体の温度を簡単に測定できる優れたアイテムです。精度が高く、手軽に使えるため、初心者から上級者まで幅広い層におすすめです。また、1,000円程度の手頃な価格で購入できるため、どぶろく作りのスタートに最適です。

2. ヒーター:冬場の寒さ対策

冬場や寒い環境での発酵は、温度が低すぎて酵母の活動が鈍くなることがよくあります。そんなときには、発酵用のヒーターを使って温度を適切に保つことが必要です。

- おすすめ製品:フォースター 電動発酵器

- この電動発酵器は、15~40℃までの温度設定が可能で、発酵中のどぶろくを理想的な温度で保てる優れた道具です。自動で温度調整ができるため、特に冬の寒い日や夜でも安定した発酵環境を提供してくれます。価格は約1万円程度とやや高めですが、発酵の失敗を防ぎたい方には大変便利なアイテムです。

3. クーラーボックス:夏場の温度上昇を防ぐ

逆に、夏場は発酵が進みすぎてどぶろくが酸っぱくなるなど、温度管理が難しくなります。発酵中のどぶろくを涼しい環境で保つためには、クーラーボックスが便利です。クーラーボックスを使用すると、発酵容器の周囲の温度を安定させることができ、温度の急激な変動を避けられます。

- おすすめ製品:イグルー クーラーボックス

- このクーラーボックスは保冷力が高く、どぶろくの発酵温度を安定させるのに役立ちます。冷却シートや氷を併用して、発酵容器を適温に保つことができ、特に夏場の高温対策に最適です。価格帯も3,000~5,000円程度で、アウトドア用品としても活用できるため、コストパフォーマンスも優れています。

4. 保温シート:手軽に温度を保つ

温度の変動が大きい環境では、保温シートを使って発酵容器を包み込むことで、外気の影響を防ぐことができます。発酵に適した温度を維持しつつ、外部からの冷気や熱を遮断する役割を果たしてくれます。

- おすすめ製品:サーモス 保温シート

- サーモスの保温シートは軽量で扱いやすく、どぶろくの発酵容器を包むことで、発酵中の温度を一定に保つことができます。冬場の寒さ対策にはもちろん、冷房の効いた室内でも温度を維持するのに便利です。価格は2,000円程度とお手頃で、どぶろく以外の用途にも使えるため、日常的にも活躍します。

5. 温度コントローラー:自動で温度管理

発酵中の温度管理をより細かく行いたい場合には、温度コントローラーを導入するのも良い方法です。これは、ヒーターや冷却装置に接続して、自動で温度を調整するアイテムです。

- おすすめ製品:STC-1000 温度コントローラー

- STC-1000は、簡単に設定した温度範囲で自動的に温度を調整してくれるコントローラーです。ヒーターやクーラーと組み合わせて使用することで、温度の変動を最小限に抑え、発酵中のどぶろくを常に理想的な温度で保てます。価格は3,000円程度で、コストパフォーマンスにも優れています。

どぶろく作りを成功させるためには、適切な温度管理が欠かせません。今回紹介した温度計、ヒーター、クーラーボックス、保温シート、温度コントローラーといったグッズを活用することで、発酵温度を安定させ、どの季節でも美味しいどぶろくを作ることができます。どぶろく作りに役立つ道具を揃えて、安定した環境で発酵を楽しんでください。

8. まとめ:発酵時間と温度がもたらすどぶろくの違いを楽しもう!

どぶろく作りにおいて、発酵時間と温度管理は、美味しい仕上がりを左右する最も重要な要素です。この記事を通じて、発酵時間や温度がどのようにどぶろくの味や風味に影響を与えるかを詳しく見てきました。ここでは、その内容をまとめ、どぶろく作りにおいて特に重要なポイントを再確認しながら、読者の皆さんが実際にどぶろくを作る際に意識すべき点を整理していきます。

発酵時間がもたらすどぶろくの違い

どぶろくの発酵時間は、甘さや酸味、アルコール度数に大きく影響を与えます。発酵時間が短いと、甘みの強いどぶろくができ上がり、初心者でも飲みやすく、軽い口当たりが特徴です。一方で、発酵時間が長くなると、糖分がより多く分解され、辛口でアルコール度数が高く、酸味の効いたどぶろくに仕上がります。この発酵時間の長短をコントロールすることで、どぶろくの味わいを自分好みに仕上げることができます。

また、発酵が進むにつれて、香りも変化します。短期間の発酵では米や麹の甘い香りが残り、長期間発酵させると、フルーティーな香りやアルコールの強い香りが引き立ちます。どぶろく作りの面白さは、このような香りや味の変化を実際に感じながら、自分好みの発酵タイミングを見つけられることにあります。

温度管理がもたらすどぶろくの違い

どぶろくの発酵は、適切な温度管理によって大きな違いが生まれます。一般的に、発酵に適した温度は**15~20℃**です。この温度帯を維持することで、発酵がスムーズに進み、味わい深いどぶろくが完成します。

- **低温発酵(10~15℃)**では、発酵がゆっくり進むため、甘みが残りやすく、フルーティーでまろやかな味わいが特徴です。低温で発酵させたどぶろくは、甘さが強く、酸味が抑えられ、飲みやすい仕上がりになります。

- **高温発酵(20~30℃)**では、発酵が急速に進むため、辛口でアルコール度数が高めのどぶろくができ上がります。ただし、発酵が進みすぎると酸っぱくなったり、アルコールの風味が強くなりすぎたりするため、夏場などは温度管理に特に注意が必要です。

温度管理は季節ごとに異なる対策が求められます。夏場はクーラーボックスや冷却シートを使って発酵容器を冷やし、冬場は保温シートやヒーターを活用して発酵温度を一定に保つことがポイントです。温度計や発酵器を使用することで、発酵の進行をより正確にコントロールできるので、ぜひ活用してください。

発酵時間と温度のバランスを楽しむ

どぶろく作りの魅力は、発酵時間と温度のバランスを取ることで、風味や香り、アルコール度数などを自由にコントロールできる点にあります。短い発酵で甘口のどぶろくを楽しむか、長く発酵させて辛口でしっかりとした味わいを楽しむかは、まさに作り手の好み次第です。また、温度管理を工夫することで、より自分好みのどぶろくを作ることができます。

どぶろくは発酵の段階で味や香りが変わっていくため、定期的に味見をしながら発酵を進めるのがおすすめです。甘さが残りすぎないか、酸味が強くなりすぎないかをチェックしつつ、理想のタイミングで発酵を止めることで、バランスの取れた美味しいどぶろくが完成します。

まとめ

発酵時間と温度管理は、どぶろく作りにおける成功の鍵です。発酵時間によって甘さや酸味、アルコール度数が変わり、温度管理によって発酵の進行具合をコントロールできます。どぶろく作りは、発酵の進行を観察しながら微調整を加えることで、さまざまな味わいを楽しめる非常に奥深いプロセスです。ぜひ、自分好みの発酵時間と温度管理を見つけ、どぶろく作りを楽しんでみてください!

初心者向けに、家で簡単に作れるどぶろくのレシピや注意点を解説した記事です。どぶろくの作り方や保存方法、アレンジ法まで詳しく紹介。自宅で自分好みのどぶろく作りを楽しむコツがわかります。