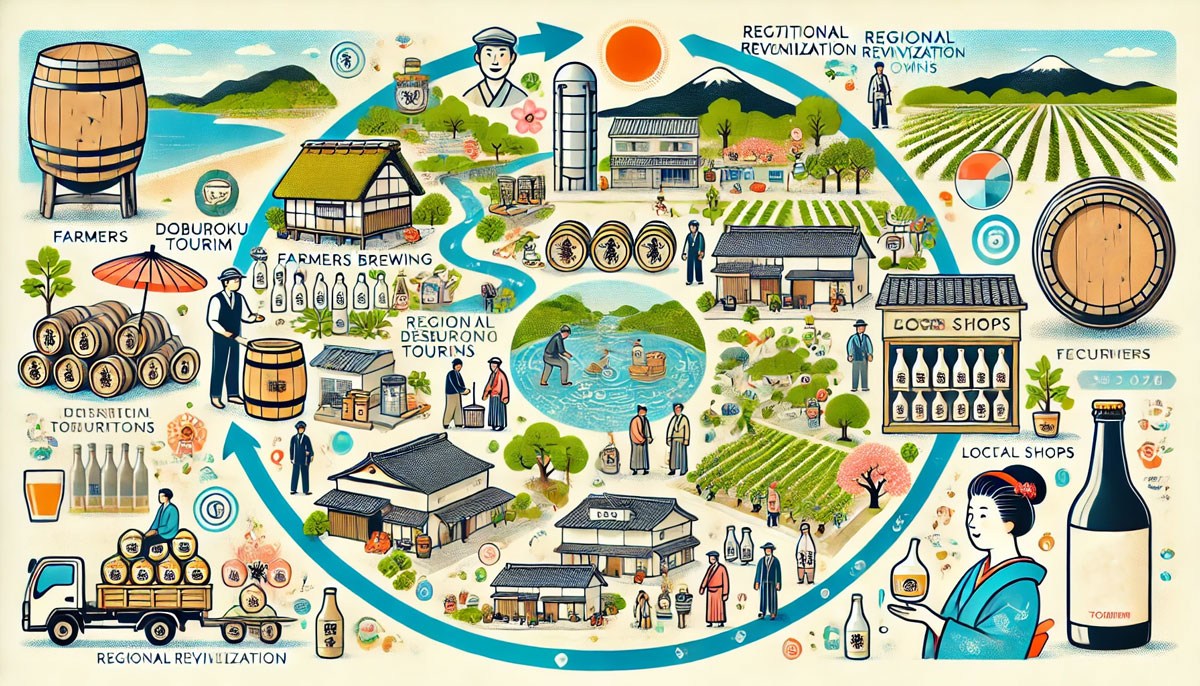

どぶろくツーリズムとは?日本各地で進む「発酵×旅」の新しい形

全国のおすすめどぶろく特区5選【実体験レポート】

日本各地に点在する「どぶろく特区」は、その土地ならではの自然や文化、風土が詰まったどぶろくが楽しめる場所です。今回は、筆者が実際に訪れた中から特に印象深かった5つの特区をご紹介します。

① 岩手県遠野市|民話の里で味わう自然派どぶろく

「河童」や「座敷わらし」で知られる遠野市は、昔ながらの農村風景が広がるどぶろく特区の先駆けです。遠野ふるさと村では、古民家でのどぶろく仕込み体験ができ、地元の湧き水と山里米を使った、すっきりした酸味とふくよかな甘みが特徴のどぶろくを味わえます。遠野のどぶろくは、土地の空気そのものを感じられる一杯です。

② 島根県奥出雲町|神話と発酵が息づく山里の味

奥出雲町は、出雲神話の舞台としても有名で、神秘的な雰囲気が漂う山里。地元農家が醸すどぶろくは、濃厚でまろやかな口当たりが特徴。特に寒仕込みのものは、熟成が進みコクが深まります。「たたら製鉄」など歴史と文化が息づくこの地で飲むどぶろくは、味以上に物語性のある体験になります。

③ 高知県馬路村|ゆずの香りとどぶろくの出会い

ゆずで有名な高知県馬路村では、柚子果汁と合わせたフルーティなどぶろくが名物。さっぱりした味わいで、どぶろく初心者や女性にも人気です。村の人々が手作りする小規模生産で、数量限定。観光案内所で販売されるほか、仕込み体験や酒蔵見学も可能です。

④ 長野県木曽町|アルプスの清流が育む伝統の味

木曽谷に位置する木曽町は、清らかな水と空気に恵まれた地。信州米を使ったどぶろくは、すっきりとした味わいで、冷やしても温めても楽しめます。昔ながらの造りにこだわり、「木曽のどぶろく祭り」では多彩な味比べが可能。地域の温泉とセットで訪れると、心身ともに癒される旅になります。

⑤ 新潟県津南町|雪国ならではの熟成どぶろく体験

豪雪地帯・津南町では、雪室で貯蔵熟成させる「雪室どぶろく」が有名。時間と寒冷の力でじっくりとまろやかさを増した味わいは格別です。米どころ新潟らしく、原料米へのこだわりも強く、味の深みがあります。体験型のどぶろく施設では、季節限定の限定醸造にも出会えるチャンスがあります。

これらの地域を巡る旅では、どぶろくの味だけでなく、それを取り巻く文化や人とのふれあいが心に残ります。どぶろく特区の魅力は、まさに“地域まるごと体験”。次回の旅先に、あなたもどぶろく特区を加えてみてはいかがでしょうか?

どぶろく体験イベント&観光プラン紹介

どぶろく特区を旅する魅力は、飲んで終わりではありません。各地では、その土地ならではの「体験型プラン」や「味わい方」が用意されており、観光とどぶろくの奥深い世界を一緒に楽しむことができます。

仕込み体験・発酵ワークショップに参加してみた

多くの特区では、観光客向けにどぶろくの仕込み体験や発酵に関するワークショップが開催されています。例えば、岩手県遠野市の「ふるさと村」では、実際に蒸した米を混ぜ、酵母と麹を加える工程を体験できます。地元の方が丁寧に教えてくれるため、初心者でも安心して楽しめるのが魅力です。

また、島根県奥出雲町では、どぶろくと発酵文化を学べるセミナーも実施中。発酵の科学や味の違い、地域の気候と発酵の関係など、知的好奇心をくすぐる内容が豊富です。味覚だけでなく、知識としてどぶろくを楽しむ旅もまた格別です。

地元食材とのペアリングを楽しむ宿泊プラン

どぶろくを存分に味わうには、地元食材と合わせたペアリングがおすすめ。長野県木曽町では、地元の山菜や川魚、信州味噌を使った料理と一緒にどぶろくを楽しむ「どぶろく会席」が人気。まろやかな口当たりのどぶろくと、塩気や旨味の強い山の恵みが絶妙にマッチします。

高知県馬路村の宿泊プランでは、柚子を使った料理と、ゆずどぶろくの相性が体験できる特別メニューを提供。泊まりがけで訪れることで、食とお酒の時間をじっくり楽しめるのも旅の醍醐味です。

限定ラベル・現地限定販売のどぶろくお土産情報

現地でしか手に入らないどぶろくも多く、旅のお土産としても最適です。特に人気なのが限定ラベルや地域限定醸造のどぶろく。津南町では雪室貯蔵のどぶろくに、季節の風景を描いたラベルを施した限定品が販売されています。

また、遠野市では仕込み体験の際に自分でラベルを描けるプランもあり、世界に一つだけの「マイどぶろく」が手に入ります。保存のための保冷バッグ付きなど、観光客向けの配慮も万全です。

旅先で味わい、学び、持ち帰る。どぶろくツーリズムは、五感で楽しむ体験型の日本酒文化です。次の旅では、ただ飲むだけでなく、地域とともに醸された一杯を、じっくり味わってみてはいかがでしょうか?

旅の前に知っておきたい!どぶろくツーリズムQ&A

どぶろくツーリズムは「見る・学ぶ・飲む」を体験できる大人の旅として注目されていますが、実際に訪れる前に気になる疑問も多いはず。ここでは、旅行前に知っておきたい2つの重要なポイントについて解説します。

飲みすぎ注意?どぶろくのアルコール度数と楽しみ方

「どぶろくって、日本酒と違って弱いお酒なんでしょ?」という声をよく聞きますが、実はそうでもありません。どぶろくのアルコール度数は、平均で10〜14%程度と、日本酒とほぼ同等。発酵の過程や使用する酵母によって若干の差はありますが、決して「軽いお酒」とは言えません。

また、濁りがある分、甘みや酸味がしっかりしているため、ついつい飲みすぎてしまいがち。特に体験イベントや食事とのペアリングでは、「飲みやすさ」と「酔いやすさ」のギャップに注意が必要です。

飲み方のおすすめは「冷やして」「食事と一緒に」「少しずつ楽しむ」こと。甘口タイプなら前菜と、酸味のあるタイプなら肉料理とも相性が良いです。どぶろくごとに個性が異なるため、現地で飲み比べるのも旅の醍醐味です。

家族旅行でもOK?体験施設の年齢制限や参加条件

「子ども連れで行っても大丈夫?」という質問も多く寄せられます。実は、どぶろくツーリズムの多くの施設は家族連れを歓迎しています。ただし、飲酒が絡む体験(試飲など)に関しては、当然ながら未成年は参加不可。ですが、仕込み体験やラベルづくり、発酵について学ぶワークショップなど、子どもでも楽しめるアクティビティが充実している施設も増えています。

宿泊を伴うプランでは、「家族向け客室」や「キッズメニュー対応」の旅館もあり、観光全体が家族で楽しめるよう工夫されているのが特徴です。

一方で、施設によっては「中学生以上のみ体験可」などの条件がある場合もあるので、予約前に公式サイトや問い合わせで確認しておくのが安心です。

どぶろくツーリズムは、大人の味覚を刺激するだけでなく、家族の学びや思い出づくりにもぴったりの旅。事前のちょっとした知識で、より安全に、そして充実した時間を過ごせます。あなたの次の旅に、どぶろく特区をぜひ加えてみてください。

まとめ|日本を再発見するどぶろくツーリズムの魅力

どぶろくツーリズムは、単なる“お酒を楽しむ旅”にとどまらず、地域の風土・文化・人との出会いを通じて、日本を深く再発見できる貴重な体験です。

この記事で紹介したように、どぶろく特区ではそれぞれの土地の個性が色濃く表れています。岩手の山里では昔ながらの自然派どぶろくを、島根では神話と発酵が共鳴する一杯を、そして高知では柚子香る爽やかなどぶろくを楽しむことができます。どの土地のどぶろくにも共通しているのは、“その場所でしか味わえない物語が詰まっている”ということ。

また、体験型の観光も大きな魅力です。仕込みや発酵を学ぶワークショップ、どぶろくに合う郷土料理とのペアリング、地域限定ラベルのお土産など、五感で楽しむ旅が可能です。家族連れでも楽しめる施設が多いのも安心ポイントで、子どもは学びを、大人は味わいを楽しめる“発酵文化の旅”として、多くの世代に支持されつつあります。

このような旅は、地域の経済や文化にも好影響を与えています。農家が副業としてどぶろくを製造したり、観光施設が地域資源を活かしたプログラムを提供したりと、どぶろくを中心にした小さな経済圏が各地で育まれています。

どぶろくツーリズムは、地方の魅力を再発見し、守り、次世代へつなぐためのヒントにもなるのです。今後もクラフトどぶろくや体験型プログラムの進化により、さらに注目を集めていくことでしょう。

次の旅では、ぜひ地図にない「味と物語のある場所」を訪れてみませんか? あなたのどぶろく旅が、きっと忘れられない一杯と出会わせてくれるはずです。

出典情報

以下の自治体公式サイトおよび観光協会の公開情報を参考にしています:

-

新潟県地域政策課「にいがたどぶろく特区」

https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/chiikiseisaku/1356900708839.html -

高知県 三原村「どぶろくによる地域活性化」

https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2020020700061/ -

奥出雲町観光協会「奥出雲でどぶろく文化体験」

https://okuizumo.org/ -

遠野ふるさと村「どぶろく体験プログラム」

https://www.tonofurusatomura.jp/

※各リンクは2025年3月時点の内容に基づき記載しています。最新情報は各公式サイトをご確認ください。